88년 역사를 자랑하는 잡지 뉴요커(The New Yorker)에서 약 50년간 카툰을 그려왔던 ‘에드 피셔(Ed Fisher)’가 2013년 4월 3일 86세의 나이로 별세했다. 피셔의 아들 마크 피셔는 그가 이미 2000년 부터 알츠하이머 진단을 받았었다고 밝혔다.

1951년부터 알츠하이머 진단을 받은 2000년 까지 뉴요커를 비롯한 왕성한 현역 활동을 펼친 에드 피셔는 그의 이름보다 그림이 좀 더 국내에 알려져 있다. 미국의 노장 카툰아티스트로 영원히 기억될 그와 떼려야 뗄 수 없는 잡지 뉴요커는 무엇인지 소개한다.

보통 ‘뉴요커’ 라고 하면 ‘뉴욕 지역과 거주 인을 위한 지역 잡지‘ 정도로 생각할 수도 있다. 물론 시작은 그랬다. 하지만 현재 뉴요커는 미국 상위 10개 대도시에 유통돼 거의 전국적으로 읽히고 있는 인기잡지중 하나다. 게다가 일반가정의 정기구독으로 거두어진 수입이 2009년 기준 약 1.3억 원(권당 약 6천원), 매해 정기구독 재 갱신률 또한 약 85퍼센트로 미국 내 잡지 중 1위를 차지하고 있다. 그렇다면 이 거대 잡지는 어떻게 만들어진 것일까?

1925년부터 발간된 ‘뉴요커(The New Yorker)’는 보도, 논평, 비평, 수필, 소설, 풍자만화 등을 수록한 미국의 주간지로 시작했다. 또한 뉴욕 타임즈 기자출신인 해롤드 로스(Harold Ross)와 그의 아내 제인 그랜트(Jane Grant)가 창간, 좀 더 ‘세련된 잡지’를 만들고 싶다는 생각에서 출발했다.

당시 미국은 산업부흥기를 겪으며, 동시에 엔터테인먼트 분야의 본격적인 태동기이기도 했다. 하여 전 세계 많은 사람들이 모인 도시 뉴욕에서 발간된 뉴요커는 보도매체로써의 수단 이외에 다양한 예술분야에서도 큰 파급효과를 불러일으켰다.

특히 뉴요커에서 다룬 예술분야는 크게 수필이나 소설 같은 문학부분과 비평만화인 카툰분야가 큰 비중을 차지한다. 초기 몇 년은 일주일에 두세 번 단편소설을 발표하는 형식으로 발행되다가, 이후 인기 소설이나 수필이 연재되는 것으로 방향이 변화되었다. 당시부터 지금까지 쌓여져온 글들은 현재까지도 예술적인 가치를 인정받아 다양한 엔터테인먼트 분야에서 활용돼 왔으며, 현재 뉴요커 웹매거진을 통해 자료열람이 가능하다.

뉴요커에 있어서 만화는 빼놓을 수 없는 분야이다. 특히 유머, 풍자적인 요소로 즐길 거리를 추구했던 잡지 특성상 만화만큼 유효한 수단을 없었을 것이다. 뉴요커는 초기 발행당시부터 만화를 적극적으로 활용, 찰리 아담스, 피터 아르노, 조지 부스, 제임스 테일러 외 수많은 작가군을 확보해 현재까지 그 명성을 떨치고 있다.

그러나 뉴요커의 만화가 단순히 아티스트들의 공로로만 이루어진 것은 아니다. 물론 개그?풍자만화 콘텐츠를 무엇보다 중요시한 뉴요커는 창간호부터 개성 있는 카툰작품을 확보해 왔다. 하지만 이후 좀 더 전문적인 부분을 강화하고자 1956년 만화전문 편집장 ‘리 로렌츠(Lee Lorenz)를 기용하게 된다. 이후 1998년 카툰아티스트이자 글 작가, 출판 에디터인 로버트 만코(Robert Mankoff)가 만화전문 편집장로 바뀌었고, 카툰을 기사?이슈화 된 스토리와 매칭해 선보이는 등 다양한 시도를 하게 된다. 가장 최근에 눈에 띄는 프로젝트는 구글 검색페이지 테마이미지를 뉴요커에서 등장한 캐릭터들로 꾸민 프로젝트가 있다.

물론 뉴요커의 카툰이 세계적으로 유명해진 이유는 이뿐만이 아니다. 사실 가장 재미있고 특별한 이유는 바로 독자응모에 의해 카툰의 캡션(주석 글)이 정해지는 독특한 시스템이다.

이런 시스템은 불과 2005년부터 시작한 것으로, 잡지의 맨 마지막 페이지에 ‘캡션 콘테스트’를 수록, 독자들이 응모한 캡션문구 중 베스트3를 잡지사에서 선정한 후 최종 우승자는 미국거주 성인들의 투표를 통해 정해진다.(독자 이벤트 이전에는 잡지사측·카툰아티스트들이 캡션 전문작가를 고용하거나 내부적으로 캡션을 만들었다.)

이후 선정된 최종 우승 작은 정식으로 잡지에 카툰과 함께 인쇄돼 배포되고, 우승자에게는 작가 친필사인이 들어간 인쇄물을 받게 되는 이벤트 시스템이다.

이런 독자참여 이벤트는 지금까지 위트 있고 신선한 캡션제작의 원동력이라 평가받고 있다. 현재 발행되는 잡지는 물론 웹과 아이패드용으로 제공되는 뉴요커 잡지에도 ‘카툰 캡션 콘테스트’가 진행되고 있으며, 스마트 매체 보급에 따라 전 세계 독자들의 실시간 참여가 가능해 졌다.

뉴요커의 카툰은 비단 잡지 속에 한정되어있지 않다. 창간호부터 일러스트화나 카툰형식의 표지를 유지해온 뉴요커 이었기에 때론 표지 자체를 비평카툰으로 활용하는 대담함을 종종 보였다.

그 예시이자 논란이 되었던 표지 하나 꼽는다면 2008년 7월 오바마를 풍자한 것으로, 이슬람계 복장과 터번을 두른 오바마와 아프로 헤어에 총으로 무장한 미셀오바마가 오사마빈 라덴이 액자로 걸려있는 집무실에 서 있는 표지이다.

당시는 세계정세 및 각종 이슬람계 국가와 특정 인물에 대한 이야기는 물론, 오바마를 비롯한 미국 내 정치관련 이야기 등이 뜨거운 감자로 떠오를 때였다.

그런 시기에 노골적인 정치인 풍자를 발간한 잡지사측은 전국적으로 오바마 지지자인 독자를 잃을 위험성도 있었고, 거기에 더해 파급효과가 큰 잡지이니 만큼 표지 주인공인 오바마의 공식적인 코멘트가 있기도 했다.

이밖에도 뉴요커는 수많은 정치, 세계정세 풍자를 표현한 카툰작품들이 표지를 비롯한 내지 코너에 수록돼 꾸준히 발간되고 있으며, 현재까지도 독특한 예술성과 다양한 지식을 갖춘 잡지다운 잡지로 평가받고 있다.

에드 피셔는 1926년 10월 26일 브롱스(Bronx)에서 태어나 본래 척추물리치료사 겸 프로 가수였다. 이후 안티오키 대학(Antioch College)을 다니며 그린 만화를 처음으로 판매하면서 그의 만화인생이 시작되었다. 하지만 대학생활 중 세계대전이 발발, 전쟁에 참전하기 위해 잠시 육공군에 소속되었다가 제대이후 학위를 받은 뒤 아내와 함께 뉴욕 맨해튼에 정착하게 된다.

뉴욕에서 에드 피셔는 본격적으로 그래픽디자인 스튜디오를 돌며 아티스트활동을 시작했다. 그의 사후 뉴욕 타임즈에 게재된 아들 마크 피셔의 인터뷰에 의하면,

“아버지는 60년 동안 같은 전화번호를 사용했습니다. 또한 그가 처음으로 그래픽작업을 하고자 시도했을 때, 이미 그의 그림은 뉴요커 잡지사에서 구매를 해갔습니다.”

라고 말했다. 미루어 보자면 에드 피셔는 데뷔당시 이미 아티스트로써 그 실력이 완성되었던 상태임을 짐작할 수 있다.

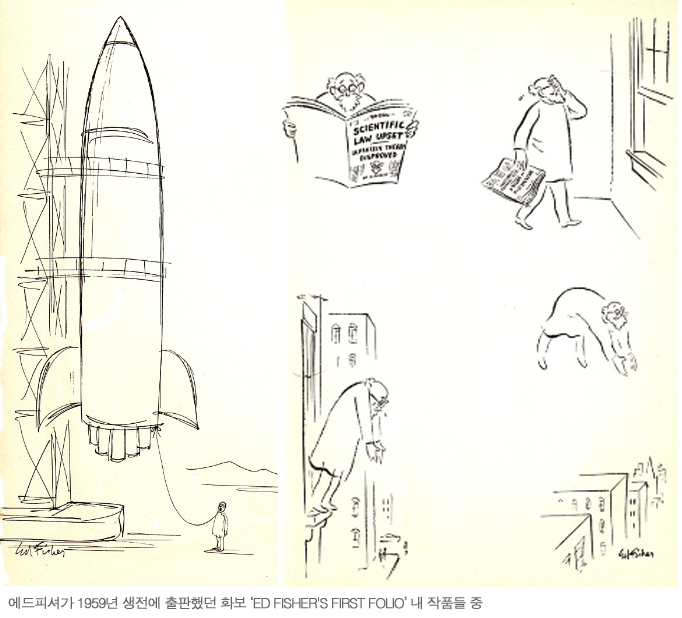

그의 카툰은 1950년대 스타일의 그림 풍을 특징으로, 주로 목탄을 이용해 정교한 배경에 단순한 인물표정 묘사 화풍을 가지고 있다. 물론 그림뿐 아니라 사회적인 예리한 관찰과 다양한 역사적 지식을 바탕으로 제작되었다. 이렇듯 그의 수많은 작품들은 다양한 요소가 동시에 작용해 과거와 현재, 그리고 예술을 재치 있게 융합시킨 작품으로 시사·비평·예술잡지인 뉴요커와 앙상블을 이루어 더욱 빛을 발했다.

일반적으로 그의 화풍과 작품세계를 설명하라고 하면 ‘충격적이다’, ‘예술과 위트가 동시에 존재하는 작품이다’라는 반응을 심심치 않게 발견 할 수 있다. 특히 에드 피셔의 카툰은 일러스트 풍과 카툰풍의 중간정도의 느낌으로, 작품 하나하나는 그가 가진 풍부한 지식수준을 바탕으로 희화적 표현화된 것이 특징이다. 또한 그의 직관적인 표현세계는 관련 전문가들과 독자들의 감탄을 자아내곤 했다.

또한 에드 피셔는 그림부분 이외에 글쓰기에도 박식했다고 알려져 있다. 이런 그의 다재다능한 능력에 대해 뉴요커의 카툰전문 편집장 Mankoff는,

“에드는 우리세대 만화가들에게 염감(靈感) 그 자체였다. 그리고 그의 작품은 앞으로 다가올 새로운 만화가 세대들에게 지속적인 자극이 될 것이다.” 라고 말했다.

에드 피셔가 뉴요커에서 게재한 마지막 카툰은 [“It seems to me that ordination of women might brighten the place up a bit.”]으로, 두 명의 사제가 텅 빈 교회 안을 걷는 장면이 묘사된 카툰이다.

이제는 이 작품을 끝으로 더 이상 에드 피셔의 새로운 작품을 볼 수 없다. 하지만 앞으로도 영원히 그의 재치 있는 그림과 문구는 카툰의 역사와 독자들의 머릿속에 기록될 것이며, 이는 더 큰 아티스트가 후세에 탄생 될 밑거름이 될 것이다.