프랑스에 있어 같은 문화권 (유럽의 나라)을 제외하고 지리적으로 가까이 위치한 문화권은 우리가 쉽게 ‘아랍’이라 부르는 북아프리카, 중동의 것이다. 기독교 문화와 이슬람의 문화는 친교와 무역, 경쟁과 갈등 등을 반복하며 밀접한 관계를 맺었으나, 실제의 물리적 거리보다 심리적으로 더 먼 거리를 가지고 있다고 평가될 만큼 다른 역사와 다른 가치관을 가지고 있다. 프랑스는 유럽의 어떤 나라보다도 이슬람권 나라들과 역사적으로 깊게 관련되어 있기에 그 관련성과 문화적 차이에 대해 관심을 많이 기울이고 있다.

‘오리엔탈리즘’이라는 용어는 아랍의 문화적 요소들을 차용해 만들어진 작품을 일컬을 때 사용되는 말로, 프랑스에서는 19세기 예술가들이 북아프리카, 중동 지역 분위기의 작품을 많이 만들어내면서 그 당시 화풍을 이끌기도 했다. 낭만주의 대표적 화가로 불리는 외젠 들라크루아 (Eugene Delacroix)는 1832년 프랑스 정부 사절단과 함께 모로코를 방문하면서 『모로코 여행 노트, Carnet de voyage dans le Maroc』를 남겼다. 여행 이후 이국적인 문양과 색채는 그의 다른 작품들에 계속 등장한다. 낯설고 이국적으로 다가오는 아랍 지역의 문화를 여행 기록으로 남겨 즐기는 이러한 방식은 만화 분야에서도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

△ 그림 1, 2. 외젠 들라크루아, 『Carnet de voyage dans le Maroc』

프랑스령 알제리에서 태어난 자크 페랑데즈 (Jacques Ferrandez)는 62년 알제리의 독립까지 그곳에 남아있었던 피에 누아르(Pied Noir)였다. 그는 『오리엔탈 노트, Carnet dOrient (Casterman/1987~ 2009) 』 시리즈에서 아랍 지역을 이야기의 대표적 배경으로 등장시켰고, 다양한 아랍 국가들을 여행하며 작업한 일러스트레이션을 다수 출판했다. 아랍 문화의 표현은 페랑데즈가 출생하고 어린 시절을 보냈던 곳, 알제리에 대한 애정과 향수를 작품을 통해 느낄 수 있다. 그는 프랑스 만화의 오리엔탈리즘을 지속적으로 다루는 대표적 작가로 인식되어 있다.

△ 그림 3. 자크 페랑데즈, 『오리엔탈 노트, Carnet dOrient 』

△ 그림 4, 5. 자크 페랑데즈의 일러스트레이션.

프랑스 만화에 드러나는 오리엔탈리즘은 카테고리를 나눠 이해해야 한다. 아랍의 문화적 요소와 분위기를 이미지로 재현하는 데에 관심을 둔 작품의 성격과 실제 그들의 사회에 대한 지식과 경험을 토대로 문화적 다양성과 차이점에 대해 말하는 작품의 성격은 다를 수밖에 없다. 아랍 문화권 나라들은 다양한 외부 세력의 개입과 사회의 급격한 변화에 따른 갈등으로 큰 몸살을 앓았는데, 만화에서는 장식적인 아랍의 외면을 재현하는 것을 넘어서 사회적 현상에 대한 성찰과 문화적 다양성, 사람 간의 연대에 대해 담아내는 쪽으로 변화했다. 아랍 문화권이 갖고 있는 비극적 사회 문제가 만화를 통해서 재조명, 재해석되어 독자들을 설득하고 공감을 이끌어내고 있는 것이다.

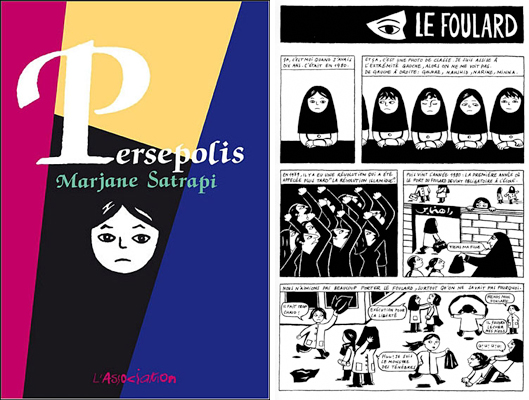

작품 하나로 작은 대안만화 출판사를 대형 출판사의 반열에 올려놓았다는 무용담이 따라붙는 마르잔 사트라피 (Marjane Satrapi)의 『페르세폴리스, Persepolis (Lassociation/2000)』는 이란인인 작가의 자전적 경험을 그려낸 작품이다. 이란 내부의 혁명을 통해 철저히 보수적으로 변해버린 사회의 모습과 이라크와의 전쟁을 피해 서부 유럽으로 유학을 가게 된 작가의 내적 갈등과 성장을 그려냈다. 다양한 사회적 문제가 개인에게 어떤 영향을 줄 수 있는지 작가 솔직한 시선으로 명쾌하게 표현하고 있다. 페르세폴리스 이후로도 사트라피는 그녀의 조국을 작품 속에 계속 등장시키는데 『바느질 수다, Broderies (Lassociation/2003)』에서는 보수적인 사회에 살고 있는 이란 여성들의 삶을 무겁지 않은 방식으로 담아냈다. 이란은 서구화와 세속화를 시도할 때마다 실패했고 이후 더욱 보수적으로 돌아가게 되면서 여성들의 삶에는 더 많은 제약이 따르게 되었는데, 사트라피의 작품 속 이란의 여성들은 남자들이 낮잠을 자는 사이에 차도르를 벗고 자유롭게 담소를 나누는 모습을 그려지며, 평범한 일상을 나름의 방법으로 소중하게 나누고 있음이 표현되어 있다.

△ 그림 6, 7. 마르잔 사트라피, 『페르세폴리스, Persepolis』

△ 그림 8. 마르잔 사트라피, 『바느질 수다, Broderies』

레바논에서 태어난 제이나 아비라셰드 (Zeina Abirached)는 레바논 내전의 환경을 겪었다. 그녀의 작품, 『죽고 떠나고 돌아오다 - 제비의 놀이, Mourir partir revenir - Le jeu des hirondelles (Cambourakis/2007)』에서는 전쟁 중인 위험한 도시를 떠나지 않고 집에 머무르고자 했던 자기 가족과 이웃들의 생활에 대해 기술하고 있다. 실제로 레바논 내전은 1975년부터 1990년까지 오랜 기간 지속되었는데, 생사의 불확실함과 경제적 어려움 등에도 불구하고 삶의 터전을 떠나지 않고 생활을 꾸리려 애썼던 사람들의 상황과 다양한 감정을 전달한다. 작가 제이나는 이후로도 레바논의 역사와 그곳의 사람들에 대해 만화로 그렸다. 『나는 베이루트를 기억한다, Je me souviens, Beyrouth (Cambourakis/2008)』와 『오리엔탈 피아노, Le piano oriental (Casterman/2015)』가 있다.

△ 그림 9, 10. 제이나 아비라셰드, 『죽고 떠나고 돌아오다 - 제비의 놀이, Mourir partir revenir - Le jeu des hirondelles 』

만화 이론가, 역사가인 티에리 그로엔스틴 (Thierry Groensteen)이 시나리오를 쓰고 파트리스 카블라 (Patrice Cablat)가 작화를 맡은 『맹목적 돌, Les pierres aveugles (Edition LAn 2/2008)』 이야기의 배경은 예멘이다. 그곳으로 출장을 떠난 젊은 사업가가 납치되어 인질로 끌려 다니던 중 한 현지인을 사랑하게 되는 과정을 담고 있는데, 맹목적으로 변해버린 종교에 대해 비판적 시선을 던지는 동시에 종교와 국경, 사회를 초월하는 사람 사이의 연대에 대해 전하고 있다.

△ 그림 11, 12, 13. 티에리 그로엔스틴/파트리스 카브라, 『맹목적 돌, Les pierres aveugles』

2012년 앙굴렘 국제만화페스티벌에서 최고의 앨범상 ‘Prix de meilleur album을 받은 기 들릴 (Guy Delisle)의 『굿모닝 예루살렘, Chroniques de Jerusalem (Delcourt/2011)』은 그의 가족이 예루살렘에 머무는 기간 동안의 일들과 감정들을 시간 순으로 기록한 작품이다. 국경없는 의사회에서 일하는 아내 덕분에 분쟁지역의 상황을 직접 접할 수 있었던 작가는 그가 만났던 사람들, 그들이 갖고 있는 어려움, 생소한 분위기 등을 자세히 서술하고 있다.

△ 그림 14, 15. 기 들릴, 『굿모닝 예루살렘, Chroniques de Jerusalem』

출간 후 대중적 성공과 2015년 앙굴렘 국제만화페스티벌에서 최고의 앨범상을 받은 리아드 사투프 (Riad Sattouf)의 『미래의 아랍인, Larbre du futur (Allary Editions/2014)』은 독재자 치하 아래의 리비아와 시리아, 프랑스 등에서 어린 시절을 보내며 각각의 문화, 사회의 차이점을 느꼈던 작가의 경험을 그려낸 작품이다. 시리아인 아버지와 프랑스인 어머니 사이에서 태어난 작가 리아드는 아랍의 문화 혹은 유럽의 문화 어느 쪽에도 완전히 속하지 않는다. 때 묻지 않은, 어린 리아드의 시선으로 두 문화 사이를 오고 다녔던 작가의 가족들이 가진 어떤 모순점, 리비아나 시리아의 독재자에 대한 평가, 각 사회가 갖고 있는 어려움과 문제점들이 설득력 있게 그려져 있다.

△ 그림 16, 17. 리아드 사투프, 『미래의 아랍인, Larbre du futur』

박경은이 작화를 맡고 조셉 사피에딘 (Joseph Safieddine)이 시나리오를 쓴 『얄라 바이, Yallah Bye (Le lombard/2015)』는 레바논으로 여름휴가를 떠난 프랑스-레바논 가족들이 테러 집단 헤즈볼라와 이스라엘 간의 예기치 못한 교전 상황에 놓이게 되는 이야기이다. 2006년 실제 벌어졌던 사건을 바탕으로, 생생하게 담아낸 등장인물들의 반응과 사실적인 상황의 재현을 통해 중동의 갈등에 대한 이해를 다각도로 넓혀준다.

△ 그림 18, 19, 20. 조셉 사피에딘/박경은 『얄라 바이, Yallah Bye』

최근 출판된 쟌 드자르 (Jane Deuxard)와 드루피 (Deloupy)의 『이란의 러브스토리, Love story a liranienne (Delcourt/2016)』는 이란을 무대로 한다. 여러 번의 실패를 겪은 서구화, 근대화에 대한 반작용으로 이란의 사회는 더 보수적 체제로 돌아갔고, 전통에 의한 더 많은 제약을 강요한다. 오늘 날 이란의 젊은이들은 더 이상 체제에 반대할 방식을 찾지 않는다. 그보다 많은 제약 속에서 어떻게 사랑을 찾고 관계를 이어갈 수 있는지에 대해 애를 쓰며, 이를 통해 각각의 삶을 온전한 자신의 것으로 만들 수 있기를 꿈꾼다. 이 작품은 현대의 젊은 이란인들의 사랑과 현실을 그리고 있다.

△ 그림 21, 22. 쟌 드자르/드루피 『이란의 러브스토리, Love story a liranienne』