만화이길 원하는 만화의 힘 : 《오민혁 단편선 화점》

웹툰의 큐레이션이 중요한 시대.

영상화에 적합한 웹툰을 고르는 일은 쉽지 않다.

오민혁의 단편만화를 통해 만화의 본질적인 힘에 주목한다.

△ 《오민혁 단편선 화점》 (오민혁 지음, 거북이북스 2020)

본래 남의 돈을 끌어 모아 하는 일이 사기… 아니 사업인데, 크라우드펀딩으로 책을 내는 건 참 좋은 일 같다. 책만큼 보고 싶은 사람들끼리 힘을 모아 내기 적당한 매체는 없을 것이다. 《오민혁 단편선 화점》은 올해 초 알라딘 북펀드를 통해 드디어 책으로 나왔다. 깨알같이 적힌 후원자들 목록에 내 이름도 들어가 있는 카드 한 장이 끼워진 단행본을 지난 2월에 받았다.

쓸데없는 걸 따지는 호사가인 나는 오민혁의 책이 북펀딩을 받아 만들어진 게 조금 의외였다. 해외 유명 그래픽 노블과 작품성이 검증된 망가와 넷에서 회자된 웹툰까지, 요새는 자체 임프린트 브랜드까지 떼버리고서 척척 내는 국내 유수의 문학 쪽 메이저 출판사가 진작 계약했을 거라 생각했기 때문이다. 대신 《화점》은 만화전문 출판사에서 조용히, 그러나 고고하게 나왔다. 천재 운운하는 요란한 홍보 없이 소박하게, 그러는 게 당연한 한 권의 평범한 만화책으로 나왔다. 언제든 플랫폼에서 다시 볼 수 있지만, 책으로 나와 종이를 넘기며 읽을 수 있게 된 것에 팬으로서 감격했다. 극장에서 봐야 완벽한 영화처럼, 그의 만화는 책이어야만 완전하다.

내게 오민혁의 작품은 애초 플랫폼에서부터 웹툰이 아니라 만화로 읽혔다. 그는 스크롤보다 아직 컷의 힘을 믿는, 웹툰 작가라기보다 그냥 만화가다. 인터넷상의 작가로서 “부캐”의 필명이 아닌, ‘오민혁’이라 적어놓은 자신의 세 글자 이름처럼 그의 만화는 치장 없이 솔직하다. 책으로 다시 읽는 6편의 만화는 컷 구성과 연출의 아름다움이 페이지마다 가득히 눈에 들어온다. 서사의 욕구 대신 깊은 감정에서 비롯한 이야기들은 5년이 지났어도 빛바래지지 않았다.

연인을 로봇으로 의심한 커플의 비극 <달리와 살바도르>는 사이코 스릴러를 보고나면 절절한 로맨스만 남는다. 같은 동네 친구였다가 남북으로 갈린 두 파일럿이 벌이는 <아이스크림> 속 공중전은 얄궂은 운명과 무심한 자연의 대비가 제법 장엄하다. <룰렛>은 페이지를 몇 번씩 뒤로 되돌리며 어느 쪽의 운이 정말로 승리한 것인지 독자 자신까지 의심하게 만든다. 이 단행본만의 선물은 미발표 신작 단편 <우주어>다. 단편 몇 편만 남기고 홀연히 사라졌던 그가 일찍 마주하고만 슬럼프를 어떻게 다시 한 번 작품으로 대견하게 승화시켰는지 확인할 수 있다.

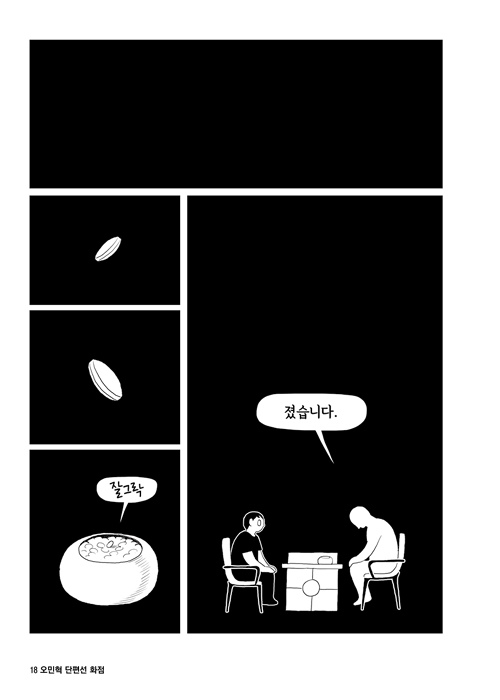

△ <화점>(2015)

웹툰은 더이상 애호가들만의 서브컬처가 아니다. 이 시대의 미디어와 트렌드를 이끄는 IP의 요람이다. 누구도 웹툰을 무시하지 않는다. 도도한 영상업계가 웹툰에 고개 숙인 지 오래다. 작품이 성공하면 합당한 부를 얻고, 작가로 성공하면 스타가 되고, 미디어믹스가 성공하면 거대한 프랜차이즈로 발전한다. 웹툰 작가는 가장 친근한 인플루언서다. 작가의 발언, 작품의 묘사 하나가 온갖 반향을 일으키고 그 소식이 언론에 오르내린다. 수많은 지망생들이 오늘도 웹툰으로 성공하길 꿈꾼다. 이렇게 웹툰이 주도하는 세상에서 정작 ‘만화’ 자체는 잘 안 보인다.

오늘날의 웹툰은 그저 만화이길 거부한다. 만화만이 아닌 다른 뭔가가 되길 원하는 욕망이 웹툰 첫 화부터 읽힌다. 만화가 아닌 다른 것이 되려는 욕망은 오히려 그렇게 될 수 있는 가능성을 흐리게 만든다. 영상화 같은 미디어믹스를 처음부터 노리기보다, 우선 만화의 본질에 충실해야 한다. 영상화의 책무를 맡은 실무자들이 숱한 큐레이션 끝에 선택하는 웹툰은 대부분 하루아침의 인기보다 온전한 한 편의 만화로서 내실을 지닌 작품이다. 서사가 됐건 연출이 됐건 작가의 깊은 고민을 미리 거친 작품은 영상화의 변환 과정에서 소모적인 문제를 최소화한다. 만화의 본질에 충실할수록 영상화에 적합하다. 만화가 본래 가진 컷의 힘을 믿어야 한다.

내가 오민혁을 주목한 이유는 그의 만화가 무엇보다 만화답기 때문이다. 제대로 만화이길 원하는 만화의 힘이 있다. 게시판에 올린 만화로 국내 최고의 플랫폼에 연재 기회를 얻은 신인이 예정되었을 모든 미래를 잠시 뒤로 미룬 채 다시 외로운 만화 공부로 돌아간 점은 우리 모두에게 시사하는 바가 크다. 상업적으로 팔리는 것이 목표였다면 대략 구상한 로그라인과 러프한 설정만으로 장편을 그리는 일이 그리 어렵지는 않았을 것이다. 《호에로 펜》에서 그랬듯, 작가는 일단 프로가 되면 장땡이다. 어떻게든 하면 된다. 본진에 뛰어들어 마감에 혹사당하며 만화란 무엇인지 몸으로 익힐 수도 있다. 그러나 오민혁은 당장 팔릴 수 있는 웹툰보다 컷과 분할의 예술로서 자신이 지향하는 만화의 본질을 가능한 조금 더 고민하길 원한 것 같다.

준비 없이 플랫폼에 올라탔다가 병을 얻거나 독자들에게 잊히는 일은 한순간이다. 그 순간 우러러봤던 작가라는 직업은 플랫폼 노동자라는 진실이 밝혀지고 내 꿈의 웹툰은 다시 과거의 업신여김 당하던 서브컬처로 주저앉는다. 창작은 고갈을 아랑곳 않는, 한계 없는 아웃풋이다. 얻는 것보다 잃는 것이 먼저인 괴로운 일이고, 진지한 고민과 성찰 없이는 지속 불가능하다. 영상화 같은 미디어믹스는 웹툰의 최종결과물이 아니다. 만화로서 이미 완전한 웹툰이 성공한다. 미디어믹스란 이미 완전한 만화에게 보태는 약간의 매체 확장 보너스에 지나지 않는다.

과거에 왜 오민혁의 차기작이 없을까 검색하다가, 만화 창작을 가르치고 있다기에 혹시 아카데믹한 쪽으로 제 능력을 소진해버리는 것은 아닐까 우려했다. 다행히 기우였다. 팔로우 중인 그의 인스타그램에는 여전히 만화를 향한 발견과 고민과 다시 반복의 훈련으로 가득하다. 머지않아 그의 장편 연재 소식을 들을 수 있을 것이다. 장편은 창작의 본게임이고 정말 힘들다. 웹툰이란 무서운 세계에서 쉽게 착취당하거나 빨리 소모되지 말고, 지금처럼 자기 페이스를 유지하길 바란다. 나는 만화가 오민혁을 지지하고 응원하며, 아주 오랫동안 지켜보고 싶다.