“아, 그래요? 사람들은 <샤를리 앱도(Charlie Hebdo : 역주-앱도는 주간지란 뜻)>가 외국인들에 대해 적대성을 보이는 잡지라고 하던데요….”

2015년 8월 부천의 국제만화축제를 방문했을 때 필자는 여러 번 이런 말을 들었다. 그렇다면 샤를리는 정말 아무것도 아닐 것이다. 필자는 어떻게 그런 오해가 한국 만화 창작의 핵심적 공간이라고 볼 수 있는 곳까지 퍼져 있을 수 있는지 이해할 수 없었다. 그렇기 때문에 <샤를리 앱도> <하라-키리(Hara-Kiri : 역주-의역하면 할복)>라는 두 잡지의 역사, 거기에 작품을 실었던 작가들, 그리고 이들의 작품들이 스토리만화, 유머, 저널 카툰 전체에 끼친 영향에 대해 설명하는 것이 무척이나 중요하다고 생각된다. 왜냐하면, 전설 같은 <샤를리 앱도>는 결코 전 세계적으로 유명했던 극적인 테러로 요약할 수 없으며, 이 테러가 오히려 이 잡지에 대한 정보들을 혼잡스럽게 만들었기 때문이다. 그리고 오히려 희생자들을 원죄를 저지른 자로 만드는 혼란을 야기하기 때문이다.

1960년, 일군의 만화가와 기자 그룹이 유머스럽고 시각적으로 아방가르드적 경향을 지닌 잡지, <하라-키리>를 창간했다. 행상들이 판매하기 시작한 이 월간지는 점점 더 거리의 가판대에서 많이 팔리기 시작했고, 선동적인 웃음을 이끌어냈다. 오죽했으면 이 잡지의 부제가 ‘어리석고 심술궂은 잡지’였다. 이 무렵 프랑스는 1962년에 완전히 끝나게 될 알제리 독립전쟁과 더불어 식민주의의 역사를 종결하는 중이었다. 당시 프랑스는 열정적인 샤를 드골(Charles de Gaulle)이 대통령이었고, 그는 1940년대 프랑스가 점령당했을 당시 레지스탕스 활동경험에서 기인한 애국주의적 가치들을 뿌리 깊이 지니고 있던 구식 장군이었다. 우리가 베이비붐 세대라고 부르는 2차 세계 대전 이후에 태어난 젊은 프랑스인들은 이런 계획경제주의적 권력을 인정하지 못했다. 오히려 이들은 <하라-키리>의 조롱에 더 친근감을 느꼈고, 이 잡지는 그것이 정치적이건 경제적이건 군사적이건 산업적이건 지성적이건 미디어적이건 도덕적이건 종교적이건 그 어떤 권력의 남용에 대해서도 조롱했다. 거의 항상 선동적이었던 이 잡지는 스토리만화, 신문 카툰, 패러디, 사진몽타주, 그림으로 그린 르포타쥬 등을 등장시켰다. 당시까지 여전히 아주 강력했던 도덕적인 잣대와 한계들을 매호마다 훼손하곤 했다.

<하라-키리>의 성공이 커지면서 점점 국가의 검열이라는 징벌들을 견뎌야 했고, 법무부 산하의 ‘청소년용 출간물 감시위원회’로 인해 두 번의 제재를 겪어야만 했다. 첫 번째는 1961년부터 시작했는데, 이 감시위원회가 보기에 <하라-키리>는 포르노와 사디즘의 한계점에 도달한 것이었다. 이 이유로 이 잡지의 편집장들인 조르쥬 베르니에(Georges Bernier)와 프랑소와 카바나(Francois Cavanna)는 이후 5년간 잡지를 무사히 출간하기 위해 이 감시위원회의 대표자들과 머리싸움을 해야만 했다. 그러나 1966년, 이 월간지의 매월 인쇄부수가 20만 부를 넘게 되자, 단두대의 칼날이 떨어졌다. <하라-키리>는 대통령 또는 수상 주변 인물들의 개입에 의해 출간 금지당했다. 철학자 장-폴 사르트르와 영화감독인 알랭 르네를 포함한 수많은 지성인들이 내무부 장관에게 보내는 탄원서를 신문에 공개적으로 싣고 나서야 이 금지는 9개월 만에 풀렸다. 이 월간지는 1967년 1월부터 재발매되었고, 이번엔 스퀘어 출판사라는 새로운 회사가 발간했다. 그로부터 얼마 후 68혁명이 발발한다. 이는 무엇보다 학생들이 보수주의를 등진다는 것을 의미했고, 새로운 사회에 대한 탐색이었다. <하라-키리>는 오래된 가치들로부터 해방되고 싶어 하는 의지의 상징물들 중 하나였다.

1969년, 스퀘어 출판사는 동시에 새로운 두 잡지를 창간한다. 하나는 <하라-키리 앱도(Hara-kiri hebdo)>라는 16페이지의 종이잡지로 주로 시사를 다루는 만화들과 카툰들을 실었다. 곧 이어서 <샤를리 망슈엘(Charlie mensuel : 역주-망슈엘은 월간지)>을 창간하는데 이는 성인용 만화들로 특화된 잡지였다. 이는 프랑스에선 처음으로 발간한 성인용 만화잡지였으나 실은 이탈리아의 성인용 잡지에서 영감을 받은 것이었다. 이 이탈리아 잡지는 주로 미국만화들을 실었는데 이 잡지의 이름이 <리뉘스(Linus)>였던 것은 챨스 슐츠(Charles Schulz)의 <피너츠(les Peanuts)> 시리즈 등장인물 중 하나의 이름을 딴 것이었다. <샤를리 망슈엘>은 물론 이 <피너츠> 시리즈의 또 다른 인물인 챨리 브라운(Charlie Brown)의 이름에서 기인한 것이다(역주: 챨리의 프랑스식 발음이 샤를리이다).1년 전부터 더 이상 대통령이 아니었던 샤를 드골 장군은 1970년 11월 콜롬베이 레 뒤 에글리즈(Colombey les deux eglises)에서 서거했다. 서거하기 1주일 전 프랑스의 남동쪽에 있는 한 디스코텍에서 화재가 발생해 147명이 사망하는 사건이 발생했다. 언론들은 이 사건을 ‘비극적인 축제’로 규정했다. 이후 대통령이 서거하자 전체 언론은 전 대통령에 대한 조의를 표했으나, <하라-키리 앱도>의 표지는 두 사건들을 묶어 부고의 형태로 다음과 같은 제목을 내세웠다. ‘콜롬베이에서의 비극적인 축제 : 1명 사망’. 드골 장군의 지지자들은 여전히 권력의 핵심에 있었고, 이들은 심한 모욕감을 느꼈다. 내무부장관은 결국 이 잡지를 출간 금지시켰다.

이 새로운 수난에서 벗어나기 위해, 스퀘어 출판사는 <하라-키리 앱도>와 동일한 내용을 담은 새로운 주간지를 창간했다. 단지 그 이름만 바꾼 것으로, 이 잡지가 바로 <샤를리 앱도>이다. 아이러니한 우연이 있는데, 원래 샤를리는 미국만화의 캐릭터에서 가져온 이름이었음에도 불구하고 샤를 드골 장군의 서거를 계기로 그의 지지자들의 분노를 사며 샤를 드골의 이름을 딴 것처럼 되어버렸다는 것이다(역주 : 많은 이들이 원래 샤를을 애칭으로 샤를리라고 부른다). 창간호 커버는 최고의 조롱작이다. “프랑스에는 검열이 없다”라고 적었고, 그림에는 한 맹인이 “언론의 자유? 귀머거리만이 아마 이 말을 진짜라고 알아들을 것이다”라고 조롱했다. 이 순간부터 <샤를리 앱도>의 전설은 출발했다. 아마도 애국주의자들은 대부분 이 잡지의 유머와 도발에 공감하지 못할 것이다. 반면, 이 잡지를 유명하게 만들었고 덕분에 스스로도 유명하게 된 편집자들은 아주 강력한 대중적인 공감을 모았다.

이들 중에서 이 잡지의 편집장을 맡았던 프랑소와 카바나(1929-2014)가 있다. 이탈리아에서 이주해온 집안의 아들인 그는 어린 시절에 원래 그림을 전공하려고 했다. 하지만 그의 재능은 그림에서가 아니라 유머러스한 문장에서 드러났다. 그는 인종차별주의의 희생자들과 불쌍한 이들의 대변자가 되었다. 그가 쓴 자서전적인 두 소설은 20세기 문학의 고전이 되었다. 그중 하나인 <이탈리아인들(les Ritals, 역주 : 경멸할 때 쓰는 용어)>은 그의 어린 시절에 대한 것이고, <러시아인들(Russkofs)>은 그가 전쟁 중 포로가 되었을 때의 경험과 그가 두 번 다시 만나지 못했던 한 젊은 우크라이나 여인과의 사랑 이야기이다. 이 두 권의 책 제목으로 그는 이민 온 이탈리아인들과 러시아인들을 경멸하면서 부르는 단어들을 골랐다. 그의 독자들은 물론 잘 알고 있지만, 혹시나 해서 그의 의도를 밝히려고 한다. 그의 의향은 이들을 자극하는 것이 아니라 오히려 역설적으로 인종차별주의자들이 쓰는 단어들을 그들이 하는 것과 똑같은 방식으로 그들에게 돌려주려고 하는 것이었다. 이 <이탈리아인들>과 <러시아인들>은 그의 펜 아래에서 영웅적이고 섬세한 사람들로 묘사되었으며, 별명들이 의도하고 있는 비하를 받을 만한 사람들과는 거리가 멀다는 것을 잘 표현했다. 바로 이 지점에서 우리는 샤를리의 만화작품들이 가지는 유머의 역설적인 메커니즘을 이해하기 위한 열쇠 중 하나를 발견할 수 있다.

카바나와 함께, 조르쥬 베르니에(1925-2005), 이른바 ‘쇼롱(Choron) 교수’라고 불리기도 하는, 기발한 판매 및 출간 책임자가 있었다. 그는 자신이 원래 했어야 했던 정확한 역할, 즉 잡지 판매를 늘려나가는 것에서 멈추는 것이 아니라 종종 믿을 수 없을 만큼 웃긴 사진 또는 배설적 개그 장면 속에 등장했다. 때때로 이 장면들이 잡지의 한 섹션이 되기도 했고 <하라-키리> 잡지 표지의 소금과 같은 역할을 했다. 인도차이나 전쟁의 베테랑이자 낙하산 부대원이었던 그는 그 어떠한 도발 앞에서도 물러나지 않았다. 한 무선방송 광고에서 그는 선언했다. “하라-키리, 만약 당신이 그것을 살 수 없다면, 그냥 그걸 훔쳐버리세요!” 1970년대부터 쇼롱 교수는 각종 미디어들의 스타 중 한 명이었으며, 그야말로 어리석고 심술궂은 유머의 상징물이었다. 여러분들은 여전히 그를 다음의 링크에서 볼 수 있다. 텔레비전 시리즈 중 하나인데, 1988년에 촬영한 <쇼롱 교수의 작업 전표>이다.

https://www.youtube.com/watch?v=tvdPlcdgfzA

카부(Cabu), 그의 원래 이름은 장 카부(Jean Cabut : 1938 ? 2015)인데, 그는 캐리커처 영역의 달인이다. 알제리에서의 의무병역기간은 그를 반군대주의자로 만들었다. 그는 불어로 보통명사가 되어버린 두 캐릭터들을 창조하기도 했다. 한 명은 ‘르 뵈프(le Beauf)’인데, 인종차별주의자이자 반동적인 스타일의 프랑스 사람을 의미한다. 이 이름은 원래 ‘매형(beau-frere : 발음으로는 보-프레어)’의 애칭인데, 이 사람은 주로 가족모임에서 우리가 어쩔 수 없이 자주 만나야 하지만, 어찌나 멍청한 짓과 이기적인 짓을 하는지 참아내기 힘든 타입의 인간을 지칭하는 말이 되었다. ‘르 뵈프’만큼 유명한 캐릭터로 ‘르 그랑 뒤뒤쉬(le Grand Duduche)’가 있는데, 이 인물은 안경을 쓰고 머리가 엉망으로 엉클어져 있는 낭만적 성향을 지닌 젊은이이다. 항상 자신이 다니는 고등학교 교장의 딸을 유혹하려고 노력하는 ‘그랑 뒤뒤쉬’는 사실상 카부의 자화상이기도 하다. 언제나 열정적인 이 작가는 항상 손에 필기도구를 지니고 다녔다. 그는 어른들만큼이나 아이들의 사랑도 받았다. 1970년대와 1980년대 사이에 아주 대중적으로 인기를 끈 청소년을 위한 텔레비전 방송에 출연하기도 했다. 이 방송의 이름은 <레크레 A2(Recre A2)>인데, 바로 이 방송에서 최초로 일본 애니메이션인 <캔디 캔디>와 <우주선장 하록> 등을 방영하기도 했다. 카부는 자신의 삶이 끝날 때까지 그의 동그란 안경을 고집했고 청소년 같은 웃음 띤 시선을 지니고 있었다. 그는 2015년 1월 7일, <샤를리 앱도>의 사무실 한 구석에서 사살당했다.

조르쥬 볼랑스키(Georges Wolinski : 1934-2015)는 2015년 1월에 살해된 <샤를리 앱도>의 또 다른 기둥이었다. 튀니지에서 유대인 부모 아래 태어난 그는 자주 외설적이고 노골적인 목적들에 어울리는, 유동적이면서도 순수한 선들을 활용했다. 그는 <샤를리>와 <하라-키리>만이 아니라 공산주의적 성향을 지닌 일간지 <위마니테(L’Humanite)>나 대중적인 주간지인 <파리-마치(Paris-Match)>에도 많은 작품들을 실었다. 위대한 만화애호가이기도 했던 그는 <샤를리 망슈엘>, 그리고 또 다른 성인용 만화월간지로 많은 프랑스 및 해외의 재능 있는 만화가들에게 지면을 할애한 <레코 데 사반느(L’Echo des Savanes)>를 지휘하기도 했다.

장-마크 라이저(Jean-Marc Reiser : 1941-1983)는 암 때문에 너무 일찍 세상을 떠났다. 그는 ‘너저분한 선을 쓰는 시인’으로 불리기도 했다. 라이저는 프랑스 일반 대중의 일상을 표현하는데 상당한 애착을 가지고 있었고 일부러 떨리는 선을 사용했지만, 사실상 그 효과는 아주 강력했다. 그가 만든 캐릭터들 중 가장 잘 알려진 인물은 역시 ‘그로 데궬라스(Gros Degueulasse : 역자주 ? 의역하면 엄청 입맛 떨어지는)’로, 더러운 데다 면도도 제대로 안 하고 단 하나뿐인 너무 큰 팬티를 걸치고 다니는 탓에 음부가 다 드러난 남자이다. 이 선동적인 유머는 주로 사회참여적 성향을 지닌 이탈리아 영화감독들이 했던 것처럼, 사람들이 가장 싫어하는 비위생적이란 관념에 대해 생각해보게끔 하는 것이었다. 생태학과 태양에너지를 아주 중요하게 생각했던 라이저는 자주 자신의 단편작품들에서 이러한 주제들을 다루기도 했다.

1968년 5월, 68혁명의 열기에 심취한 네덜란드 작가 빌렘 홀트로프(Willem Holtrop : 1941-)가 파리에 도착했다. 빌렘은 아주 빠르게 이 팀의 중심축이 되었다. 그는 명확하고도 흐르는 듯한 선을 특징으로 가지고 있었다. 그의 작화스타일의 우아함과 그가 다루는 주제의 폭력성 간의 간격은 가공할 만한 것이었다. 그는 국제적, 지정학적 관계에 대해 거의 성상파괴적인 자세를 견지했다. 그는 다행히 2015년 1월 7일 이 잡지사에 없었다. 그는 이제 <샤를리 앱도>와 일한 지 가장 오래된 작가가 되었다.

1970년대 내내 샤를리적 정신과 친숙해지기 위해 <샤를리>나 <하라-키리>를 꼭 읽을 필요는 없었다. 이 잡지의 표지들 -오늘날 보여주기에 망설일 수 있겠지만- 이 모든 길거리 잡지 가판대에 걸려 있었기 때문이다. 이 표지들은 길거리를 지나가는 사람들, 아이들, 부모들 사이에서 웃음과 토론을 야기했다. 여전히 쇼롱 교수가 지휘하고 있는 광고는 라디오에서 울려 퍼졌다. 작가들은 텔레비전의 패널로 초대되었고, 그들의 만화작품들은 연극이나 영화로 각색되었다. 스퀘어 출판사는 애매모호한 성향의 다른 잡지들을 실험해보면서 만화 출판물들, 에세이들, 작화 모음집 등을 점점 더 많이 출간했다. 예컨대 <샤를리 마땅(Charlie Matin)> 같은 일간지는 겨우 두 번 출간된 뒤 중단되었다.

엄밀하게 말해서 만화, 즉 스토리만화의 영역에서 <샤를리 망슈엘>은 하나의 일파를 형성했다. 1970년대는 성인용 만화잡지들이 풍성하게 존재하던 시기였다. 대표적인 잡지로는 <에코 데 사반느(L’Echo des Savanes)> <플뤼이드 그라시알(Fluide Glacial)> <아 쉬브르((A Suivre))> <메탈 위를랑(Metal Hurlant)> <시르퀴스(Circus)> 등이 있다. 그리고 당시의 독자들은 고시니(Goscinny)와 우데르쪼(Uderzo)의 <아스테릭스(Asterix)>(1959년에 어린이들을 위해 만들어진 <필로트(Pilote)>에 실렸다), 지로(Giraud)와 샤를리에(Charlier)의 <블루베리(Blueberry)> 같은 작품들을 보며 이들과 함께 나이를 먹어 갔다. 초반엔 어린이들을 위한 월간만화잡지였지만, 1960년대 말엔 청춘들도 읽는 잡지가 되었고, 1971년엔 성인들을 위한 월간만화잡지가 되었다. <필로트>와 <샤를리>는 서서히 동일한 독자군들을 대상으로 삼기 시작했다. <하라-키리>의 만화작가들은 두 잡지의 목차에 동시에 이름을 올리기도 했다. 게다가 카부가 최초로 <그랑 뒤뒤쉬>를 실었던 잡지 또한 <필로트>였다. 1971년, 두 잡지 사이의 혼돈을 우려하면서 프랑소와 카바나는 작가들에게 잡지 한 가지만을 선택하도록 요구했다. 결국 카부와 라이저는 <샤를리>를 선택했고, <하라-키리> 최초 잡지들의 표지를 그렸던 프레드(Fred)는 <필로트>에 남았다. 1977년, 스퀘어 출판사는 다른 만화잡지들이 계속 월간지로 남아 있자 이번엔 성인용 주간지를 창간하려고 시도했다. 그 잡지가 바로 랩도 베데(L’Hebdo BD)였는데, 약 50회 정도를 출간하고 폐간했다. 비록 수준 높은 작가들의 작품을 풍부하게 실었다고는 해도 수익적인 측면에서 안정성을 만들어내지는 못했다.

1970년대는 드골파가 권력을 잃고 맞이하는 첫 번째 10년간이기도 했다. 이후 이어진 두 대통령, 죠르쥬 퐁피두(Georges Pompidou)와 그 뒤를 이은 발레리 지스카르 데스탱(Valery Giscard d’Estaing) 대통령은 여전히 보수적인 경향을 지니고 있었지만 <샤를리> 스타일 만화의 조롱은 이미 대중문화에 깊숙이 스며들어 있었다. <샤를리>와 <하라-키리>가 권력을 차지하고 있는 우파적 사유들을 전혀 공유하지 않았다는 것만큼이나, 이 잡지들이 그 어떤 정치적인 운동에 참여하는 것도 거부했다는 것 역시 확실하다. 유일한 예외가 있다면 그것은 1980년이었다. <샤를리 앱도>와 <하라-키리>는 1981년 대통령 선거에 후보로 나섰던 코미디언인 콜루슈(Coluche)가 가장 좋아하던 만화잡지들이었다. “나는 게으름뱅이들, 천민들, 마약중독자들, 술주정뱅이들, 호모들, 여성들, 기생충 같은 사람들, 청년들, 늙은이들, 예술가들, 죄수들, 레즈비언들, 견습생들, 흑인들, 보행자들, 아랍인들, 프랑스인들, 장발족들, 광인들, 성도착자들, 옛 공산주의자들, 신념에 넘치는 기권자들, 그리고 정치가들을 위해 투표하고 싶지 않은 모든 이들에게, 나에게 투표할 것을 호소한다. 모두 함께 이 콜루슈와 함께 그들을 한방 먹이자!” 이 입후보자는 엄청난 허풍선이였다. 왜냐하면 그는 정식으로 후보 활동을 하기 위한 그 어떤 공식적인 행보도 하지 않았고, 그것을 행할 어떤 의향도 가지고 있지 않았다. 그러나 몇 달 동안 그는 정치가 행세를 했고, 규칙적으로 스퀘어 출판사의 잡지들 중 하나에 등장하곤 했다.

1981년 대통령 선거는 공화국의 대통령으로 사회주의자인 프랑소와 미테랑(Francois Mitterrand)이 당선되며 마무리되었다. 20년이 넘는 기간 동안 우파가 권력을 독점해왔음에도 불구하고, 드디어 좌파가 권력을 차지한 것이다. 단 몇 달 사이에 엄청난 변화가 일어났다. 사형 제도를 폐지하고, 국가는 라디오와 텔레비전에 대한 독점권을 잃었다. 프랑스의 노동자 누구나 5주의 유급휴가를 받을 수 있게 되었고, 은퇴는 65세에서 60세로 낮춰졌다. 프랑스 사회는 커다란 변화를 경험했고, 그때까지 거대 언론과 기관들로부터 무시당했던 반문화들이 갑자기 대우를 받기 시작했다. <샤를리>의 신랄한 유머를 더 활기 있게 만들어 줄 수 있었던 압박들이 사라지기 시작했다. 잡지는 아주 빠르게 더 이상 검열로 협박받지 않게 되었지만, 독자들 역시 급속히 떨어져나가게 되었다. 이로 인해 <샤를리 앱도>는 1981년 12월에 출판을 멈춘 <하라-키리 앱도>가 되었다. <하라-키리>는 1985년에 폐간된다. <샤를리 망슈엘>은 무관심 속에 성인신문언론이 되었지만, 독자들은 잡지에 실린 만화들을 따라가며 읽는 방식보다는 단행본으로 출간된 작품을 사는 것을 더 좋아하기 시작했다. 1986년 이 잡지는 <필로트>와 합병했고, 이 잡지는 1988년 최종적으로 폐간하기 전에 <필로트와 샤를리(Pilote et Charlie)>라는 잡지명으로 잠깐 동안 출간되었다.

그럼에도 불구하고 샤를리의 작가들은 그들의 작업을 일반 언론잡지 속에서 계속 이어나갔고, 그들의 대중성은 여전히 살아 있었다. 언젠가 <샤를리 앱도>를 다시 한 번 출간하고자 생각하기에 충분할 정도로 말이다….

<하라-키리> 3호. 1960년 12월, 프레드(Fred)의 표지

프레드, 그의 진짜 이름은 프레데릭 오통 테오도르 아리스티데스(Frederic Othon Theodore Aristides : 1931-2013)로, <하라-키리> 최초의 표지들을 그린 만화작가이다. 작화 속에서 프레드는 사회적 비판을 뛰어넘는 초현실주의적 기법을 구사하고 있다. 동시대의 작화스타일에 전혀 관심이 없던 그는 1971년에 <하라-키리>와 <샤를리 앱도>를 떠나게 되는데, 이는 이후 대중적으로 그리고 전문가들로부터 가장 커다란 반향을 일으킨 <필레몬(Philemon)> 시리즈를 발표하고 있었던 <필로트> 잡지에 집중하기 위해서였다.

볼랑스키(Wolinski)가 그린 <하라-키리 앱도> 1호, 1969년 2월 3일

볼랑스키의 전형적인 스타일로 그린 한 인물이 샤를리 앱도 독자들의 관점에서 보았을 때 당시 가장 열 받게 하던 주제들을 조롱하고 있다. 르 비아파(Le Biafra : 전쟁 중에 있는 나이지리아 지역), 퐁피두(Pompidou : 이전의 드골주의자 수상), 바그다드의 교수형(les Pendus de Bagdad : 권력을 잡기 위해 이라크의 장군인 사담 후세인이 15명의 이라크 국민들을 공개처형한 사건으로 그중 9명의 유태인은 이스라엘의 스파이라며 처형했음), 프랑코(Franco : 스페인의 독재자 장군), 알랑 들롱(Alain Delon: 스타 배우), 생 고뱅-부소와(Saint Gobain-Boussois : 철강지역의 공개매입 시도), 나폴레옹….

이탈리아 잡지 <리뉘스(Linus)>를 참조해서 성인용 만화작품이 실리는 <샤를리 망슈엘(Charlie Mensuel)>이 1969년 2월에 창간되었다.

<하라-키리 앱도> 94호, 쇼롱 교수에서 영감을 받은 표지

‘콜롬베이에서의 비극적 축제 : 1명 사망’ 1970년 11월 16일의 이 표지는 샤를 드골 대통령의 서거라는 국가적 애도와 거리를 둔 작품으로 이 잡지의 중단을 불러왔고, 동시에 <샤를리 앱도>의 탄생을 야기했다.

1970년 11월 23일 제베(Gebe)가 그린 <샤를리 앱도> 제 1호 표지

<샤를리 앱도>와 <하라-키리>의 주요 협력자들의 사진들

<하라-키리> 또는 <샤를리>에 소개된 만화작품들을 각색한 두 영화 포스터들

<제베의 1년(L’an 01)>은 장끄 도이용(Jancques Doillon)이 1973년에 각색했고, 볼랑스키의 <머저리들의 왕(Le Roi des Cons)>은 클로드 콘포르테스(Claude Confortes)가 1981년에 감독했다.

<하라-키리> 231호, 1980년 12월

‘푸른-흰-빌어먹을’의 대통령 콜로슈

코미디언 콜로슈가 차기 대통령 선거의 후보로 등록할 것이라고 선언한 후의 표지이다. 그는 프랑스 대통령에게 부여하는 명예훈장을 단 커다란 목걸이를 하고 포즈를 취하면서 이 어리석고 심술궂은 잡지의 표지를 장식하고 있다. 제목 역시 프랑스 삼색기의 색을 이용하여 헷갈리게 만들고 있다.

‘엘리제궁에서의 부자들의 바캉스’. ‘그들은 이것을 즐길 만하다’

프랑소와 미테랑과 그의 부인인 다니엘이 고무풍선 수영장 안에 있는 모습의 포토몽타쥬. 그는 1981년 5월에 사회적 평등을 위한 정책들과 더불어 프랑스 공화국의 대통령으로 당선되었다. 이 표지와 더불어 <하라-키리> 맴버들은 가장 혜택을 받지 못하는 자들을 재현하는 것 같은 새로운 권력을 나무라고 있다. ‘나는 당신들에게 권력을 되돌려주기 위해 권력을 쟁취했다’고 미테랑이 선언했었기 때문이다. 그는 14년간 대통령의 자리에 있었다.

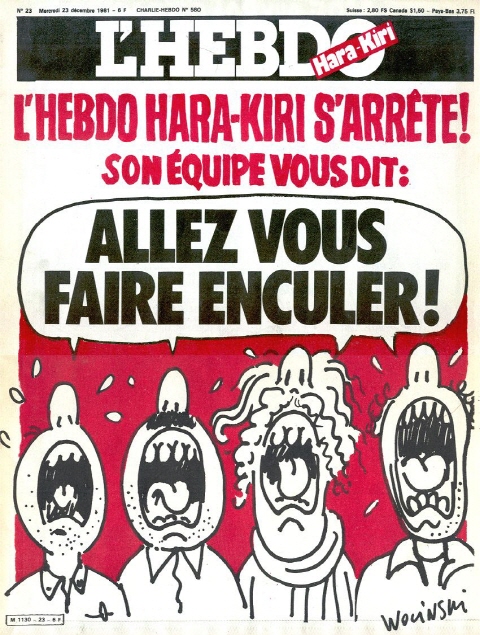

<랩도 하라-키리> 23호, <샤를리 앱도> 580호, 1981년 12월 23일 볼랑스키의 작품

‘랩도 하라-키리가 중단합니다 ! 이 팀이 여러분에게 외치네요. 꺼지세요!’

1981년 6월부터 <샤를리 앱도>가 <랩도 하라-키리>라는 이름으로 재출간된 것은 1971년에 자신을 발매 중지시켰던 우파 정부를 조롱하기 위한 것이었다. 그러나 변혁의 한가운데 있었던 프랑스 사회에서는 지나간 보수적인 권력에 반대하는 것으로 자신의 입지를 굳힌 주간지의 판매분량은 줄어들 수밖에 없었다.

석유회사인 쉘(Shell) 광고에 대한 조롱. 원래 주유소에 걸려 있던 소비자를 끌기 위한 광고는 ‘내가 사랑하는 것은 쉘이에요’였다. 이 카부의 작품은 이 광고에 대한 조롱으로 <하라-키리>의 페이지들 속에 선보였다.

이 표지는 카부가 캐리커처 스타일로 표현한 샤를 드골 장군이다. ‘프랑스에서의 거위 살찌우기 스캔들’. 드골 대통령은 텔레비전과 라디오를 통해 프랑스인들에게 종종 자신의 대중선동 능력을 과시했다. 당시 이 언론들은 국영사무소에 의한 독점상태였다. 카부는 여기서 프랑스인들을 깔때기를 통해 먹을 것을 억지로 주입해서 간을 생산하기 위해 쓰는 문제가 많은 방법을 당하고 있는 거위와 오리들과 비교하고 있다.

카부가 창조한 두 캐릭터들. 심지어 이 이름들은 이제 프랑스어 사전에도 포함되어 있다. ‘르 뵈프’와 ‘그랑 뒤뒤쉬’.

<하라-키리> 139호, 1973년 4월

‘1973년 부활절, 하라-키리는 예수 그리스도의 숨겨진 면을 드러내다’ 쇼롱 교수의 개그로, 1970년대의 <하라-키리>와 <샤를리 앱도>의 표지들은 선동적인 유머라는 측면에서 아주 멀리 나갔다. 아마도 오늘날이라면 프랑스의 거리가판대에 걸리기에는 좀 어려울 것이다.

‘바캉스 : 남겨진 사람들을 생각합시다’ 역시 쇼롱 교수의 유머. 이 슬로건은 일상적으로 구호기구들이 여름 바캉스 동안에 힘겨운 가정의 아이들이나 노인들에게 몇 가지 즐거움들을 제공할 목적으로 기부를 받기 위해 사용하던 것이다. 이 슬로건을 활용하며 이 표지에서는 계급투쟁을 성적인 혁명과 만나게 하고 있다.

<샤를리 앱도> 217호, 1975년 1월, 라이저의 표지

‘새로운 텔레비전, 새로운 관습들’

<샤를리 앱도> 192호, 1974년 7월, 라이저의 표지

‘프랑코가 좀 낫고 있다. 그는 이제 적어도 걸어서 묘지까지 간다’

중병에 걸린 스페인의 독재자 프랑코 장군이 악착스럽게 삶을 붙들고 있자 비꼬는 내용이다. 그는 16개월 후 사망한다. 이 표지는 당시의 분위기를 잘 묘사하고 있다.

<하라-키리> 1983년 12월 특별호, 라이저의 표지

1983년 11월 라이저의 사망을 애도하기 위해 특별호에서는 그가 9년 전에 프랑코 장군을 희화했던 이미지를 새롭게 편집했다.

<샤를리 앱도> 231호, 1975년 4월, 라이저의 표지

‘벌거벗은 아가씨를 표지에, 그래야 작품이 팔리는 건데!’ ‘만날 내가 말하던 게 그거잖아’ 샤를리의 정신 속에서 이러한 자학은 항상 환영받았다.

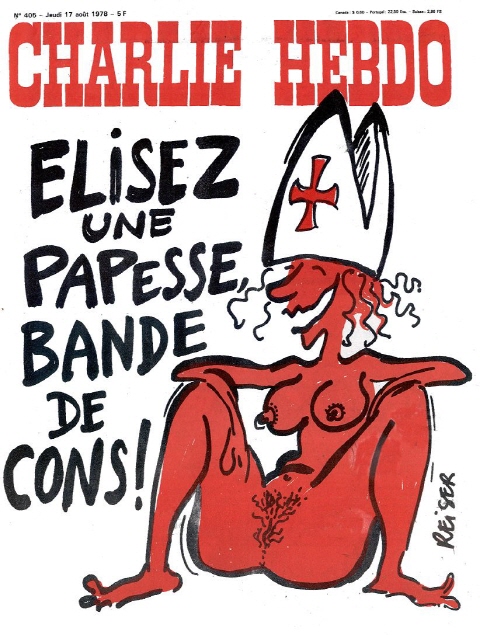

<샤를리 앱도> 405호, 1975년 8월, 라이저의 표지

<샤를리 앱도> 405호, 1975년 8월, 라이저의 표지‘여자 교황을 뽑아, 이 머저리들아!’ 폴 6세 교황의 서거 이후 전 세계에서 주교들이 새 정신적 대표를 뽑기 위해 교황선거회의에 모였다. 아마도 그들은 라이저의 조언을 들어야 했는지도 모른다. 왜냐하면 그들이 만장일치로 뽑은 장-폴 1세가 선출된 지 한 달만에 바로 서거했기 때문이다.

1982년에 출간한 <그로 데궬라스(Gros degueulasse)> 단행본 표지

라이저의 대표적인 캐릭터이다.

<샤를리 앱도> 24호, 1971년 5월, 볼랑스키의 표지

‘일의 축제’ ‘조금 멈추는 게 좋은 결과를 만든다구 - 게으름뱅이 같으니라구’

5월 1일은 프랑스에서, 또는 대부분의 나라에서처럼 휴일인데, 이를 축하하는 표지이다.

<샤를리 앱도> 409호, 1978년 9월, 볼랑스키의 표지

‘사냥의 드라마 - 실패 혹은 얼간이, 그는 자살한다’

매년마다 프랑스에서 9월은 사냥이 허용되기 시작하는 월인데, 이때는 종종 드라마틱한 사고들이 많이 발생한다. 조르쥬 볼랑스키는 물론 전혀 사냥꾼이 아니었다.

<샤를리 앱도> 416호, 1978년 11월, 볼랑스키의 표지

‘결국 우리는 히틀러가 엄청 상냥한 이였다고 말해야 하는가’ ‘안녕 유태인들, 잘 돼 가?’

물론 이 표지는 역설적 의미가 들어 있다. 조르쥬 볼랑스키는 여기서 나치가 벌인 유대인 학살이 부인되고 있거나 아니면 너무 빛바래고 있는 현실을 경고하고 있다. 히틀러를, 같은 해 프랑스에 개봉한 <토요일밤의 열기>의 주연인 존 트라볼타의 포즈로 묘사하면서 조롱하고 있다. 물론 이 표지그림은 <렉스프레스(L’Express)>라는 시사주간지가 당시, 나치의 프랑스 점령기간 동안 근무했던 경찰총국의 옛 대표와 나누었던 인터뷰에 대한 비판이다. 나치 인종학살의 동반자였던 그는 ‘아우슈비츠에서 우리가 가스로 박멸했던 것은 벼룩들밖에 없다’고 발언했다. 그는 물론 가스방의 존재도 부인했으며, 죽음의 캠프 속에서 히틀러 체제가 저질렀던 모든 범죄들도 부인한 것이다. 오늘날 프랑스법에 의해 처단된 이러한 범죄를 부정하는 자들은 특히 풍자만화가인 듀도네(Dieudonne) - <샤를리 앱도>와 그렇게 각을 세워왔던 - 가 용기를 북돋아주고 있는 의견들 속에 유통되고 있다.

랩도 베데(L’Hebdo BD) 52호, 1978년 9월, 볼랑스키의 그림(가운데), 윗부분엔 자크 타디(Jacques Tardi), 옆은 조르쥬 피샤르드(Georges Pichard)의 그림

이 잡지를 위해 볼랑스키는 체스터 하임스(Chester Himes)의 추리소설인 <사과들의 여왕>을 각색한 만화를 실었다. 이 작품이 아주 세세한 선을 활용하는 그의 유일한, 전통적인 방식의 만화작품이다.