‘만화빙의물’이라는 거울

소년만화를 다시 쓰기

나는 작가나 독자가 자신이 읽던 책 속 세계로 ‘빙의’되는 과정을 다루는 책빙의물을 좋아한다. 책빙의물은 우리가 왜 이야기들에 매혹되는지를 끊임없이 질문하며, 지금 이곳에서 이야기를 만들고 감상한다는 것의 의미를 집요하게 탐구한다. 책빙의물의 세계에서는 이야기와 현실을 명확히 구별할 수 없다. 이야기를 말하거나 쓰는 행위 자체가 세계의 직접적인 변화와 동일시되기도 한다. 이야기로서 존재하는 세계에 흠뻑 빠져드는 과정을 통해, 우리는 지금 이곳의 작가와 독자 그리고 작품이 어디에 위치하고 있는지 탐구할 수 있다.

웹툰으로도 각색된 웹소설 『전지적 독자 시점』(이하 『전독시』)를 떠올릴 수 있을 것이다. 『전독시』는 책빙의 모티프를 통해 웹소설의 위상과 독자의 역할에 대해 탐색한다. 문학장 내에서 웹소설의 위치에 대해 질문할 뿐만 아니라, ‘댓글 독자’가 끊임없이 개입하는 웹소설이라는 서사체의 특성에 대해서도 지속적으로 고민한다. 이처럼 책빙의물은 웹소설에 대한 애정과 사유 모두를 드러내는 장르이기도 하다.

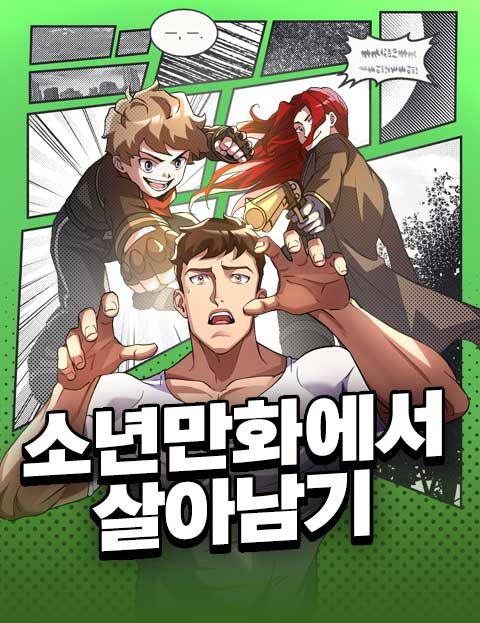

그런데 만약 작가나 독자가 장르소설이나 웹소설이 아닌 다른 서사체에 빙의한다면 이야기는 어떻게 바뀔 수 있을까? 예컨대 빙의 대상이 만화라면, 그리고 그 이야기를 다시 웹툰으로 그려낸다면 이야기의 의미를 탐구하는 방식 역시 달라지지 않을까? <소년만화에서 살아남기>는 이와 같은 ‘만화’ 빙의에 대한 상상에서 출발하는 웹툰이다. 익숙한 문법을 바탕으로 새로운 이야기가 펼쳐지는 것이다.

<소년만화에서 살아남기>의 주인공 이희로는 인기 소년만화 “모험왕”의 열성적인 독자이다. 하지만 자신이 애정하는 캐릭터 ‘타락기사 루카스’의 쓸쓸한 퇴장에 동의할 수 없었던 그는 “모험왕”의 작가에게 항의성 메시지를 보낸다, 그런데 놀랍게도 작가로부터 뜻밖의 답장이 도착한다. “캐릭터는 살기 위해 발버둥쳐야 합니다. ... 그럼 한 번, 당신이 해보겠습니까?” 그 순간 이희로는 갑자기 “모험왕”의 세계로 빨려 들어가 엑스트라에 불과한 ‘악당 3’의 몸에 빙의하게 된다. ‘악당 3’이 된 그는 살아남아 자신만의 이름과 능력을 얻기 위해 발버둥쳐야 한다.

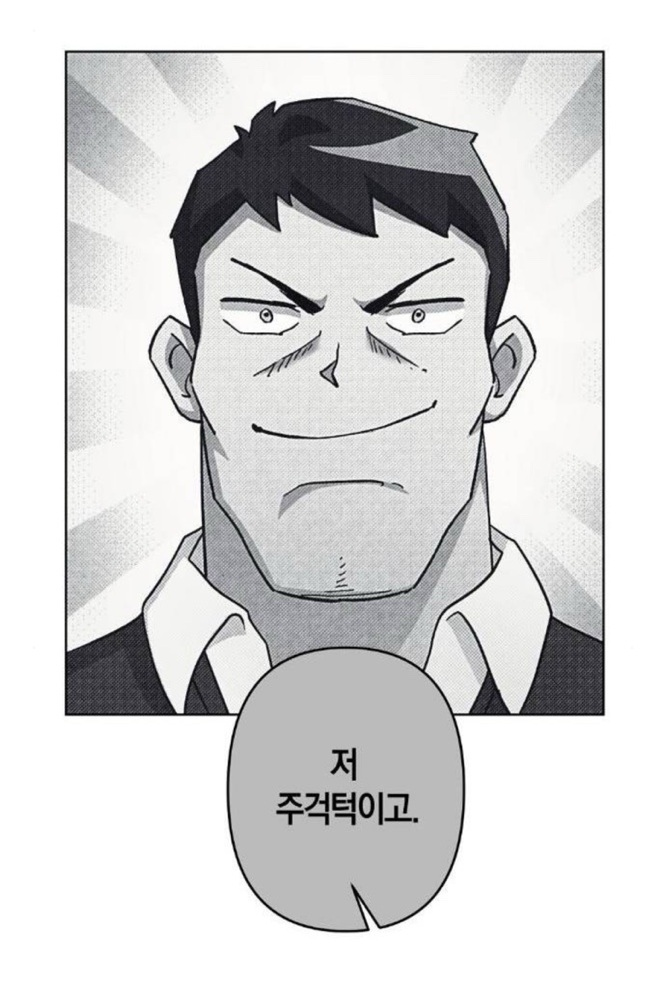

살아남기 위해서는 “모험왕”의 전개와 주인공 ‘레오’의 모험에 일정 부분 개입해야 하나, 자신이 가진 정보를 계속 이용하려면 너무 많이 이야기를 바꿔서도 안 된다. 또한 자신을 그다지 달가워하지 않는 작가의 의도를 존중하면서도, 독자의 호응과 관심 역시 지속적으로 끌어내야 한다. 하지만 이희로는 이처럼 위태로운 줄타기 끝에 마침내 ‘주걱턱’이라는 강렬한 개성과 배경을 지닌 캐릭터를 만드는데 성공한다. 그가 불가능해 보이기까지 한 이 목표를 성취할 수 있었던 건, 누구보다도, 어쩌면 작가보다 더 방대하고 깊을지도 모르는 소년만화에 대한 지식과 애정 덕분이다.

“모험왕”의 주걱턱(좌)과 <소년만화에서 살아남기>의 주걱턱(우)

즉 <소년만화에서 살아남기>는 친숙한 클리셰를 적극 활용하여 살아남는 주인공을 보여줌으로써, 답답하게 느껴질지도 모르는 소년만화의 정석적 전개가 지닌 미덕을 드러낸다. 동료와 우정, 신뢰와 희생이라는 익숙하지만 진부하게 느껴지는 가치가 지닌 소중함이 새롭게 부각된다. 웹툰은 소년만화를 넘어서는 대신, 가상의 원작조차 다다르지 못한 소년만화의 이상에 다다르고자 시도한다.

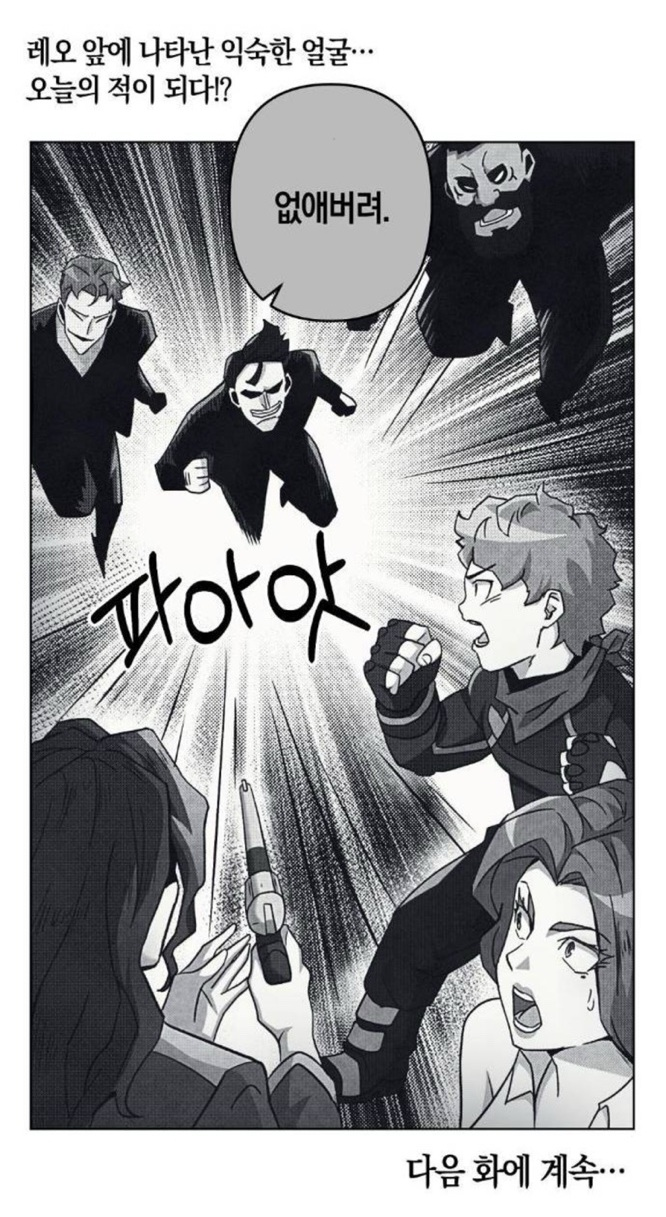

특히 웹툰의 만화적 표현은 원작 웹소설과는 또 다른 방식으로 출판만화에 대한 애정을 드러낼 수 있게 한다. 원작 웹소설이 소년만화의 클리셰와 “모험왕”의 설정을 꼼꼼하게 짚으며 주인공의 기지를 세심하게 설명했던 것과 달리, 웹툰은 매체의 차이를 재현하는 연출을 통해 복잡할 수 있는 이야기를 효과적으로 전달한다. 작품 속 세계의 일상적인 모험과 출판만화 “모험왕”의 지면에 실리는 부분 간의 차이를 드러내는 부분이 대표적이다. <소년만화에서 살아남기>는 “모험왕”에 실리는 내용을 흑백 출판만화처럼 연출함으로써, “모험왕”의 독자에게 ‘선별’되어 전달되는 이야기나 ‘강조’되는 캐릭터의 외양을 효과적으로 드러낸다.

“모험왕”에 실리는 이야기(좌)와 실리지 않는 이야기(우)

그 외에도 웹툰은 ‘제4의 벽’을 자연스럽게 넘나드는 개그만화의 전형적 연출 등을 능숙하게 활용하며 서사를 전개한다. 다양한 양식의 복합적인 활용을 통해 책빙의의 메타적 특성이 자연스럽게 만화화되는 셈이다. 플랫폼의 비유이기도 한 ‘시스템’을 통해 출판만화를 계승·혁신하는 “모험왕”의 이야기를 통해, <소년만화로 살아남기>는 책빙의 장르의 특성에 기반한 ‘만화빙의’ 만화의 가능성을 보여준다.

물론 이처럼 경쾌한 이야기 속에서도 자기계발의 메시지를 완전히 지워버릴 수는 없다, 주걱턱의 흥미진진한 모험은 결국, 살아남기 위해서는 (플랫폼의 비유이기도 한) 시스템을 활용하여 누구보다도 더 치열하게 이야기를 만들어야 한다는 강박에서 비롯된 것이기도 하다. 그리고 낭만적인 모험 속에서도 살아남아야 한다는 강박, 혹은 강박적인 다시 쓰기를 통해 우리가 만들고자 하는 이야기는 결국 낭만적 모험이라는 이러한 이중성이야말로, 만화빙의물이 보여주는 지금 우리 시대 이야기의 의미일 것이다.