제3장 안정기

(1) 얼떨결에 시작된 그림공부

1945년 동두천과 의정부를 거쳐서 우리들의 종착지인 서울에 무사히 도착했다.

큰형은 당시 6년제였던 경복중학교의 영어선생님으로 근무하게 되었고, 둘째형은 농림부 귀속 농지주 직원으로 근무하게 되었으므로 우리 가족은 신당동에 살 집을 마련했고 그때부터 낯선 도시생활이 시작되었다.

작은 형 박기정과 나는 동네 가까이 있는 장충초등학교에 상급생과 하급생으로 전학하였다. 장충단공원을 끼고 있는 이 아담한 학교는 미술부와 문예부 활동으로 유명한 곳이었다. 문예반 소속 학생 중에는 나중에 교과서에도 실린 적이 있는 ‘땅 속엔 누가 있나봐’라는 시를 써서 최고상을 받은 학생도 있어 두고두고 문예부의 자랑거리였다. 나는 형과 함께 작문솜씨를 인정받아 문예부에 들어갈 수는 있었지만 한 반에서 제일 우수한 학생 한 명만 선발한다는 미술부 가입은 쉽지 않았다.

때는 막 이승만 정부가 들어섰을 때로 학교 예산이란 게 별로 없던 시절이었으므로 학교 비품도 엉망인 시절이었다. 따라서 음악시험을 볼 때도 반주는 없이 한 명씩 일어서서 자유곡을 부르는 것이 고작이었다. 그러면 동요가 아니라 ‘알뜰한 당신’ ‘울려고 내가 왔던가’ ‘신라의 달밤’ 등 당시의 유행가를 박자도 맞지 않게 불러대는 아이들이 속출하였고 담임선생님은 빙그레 웃으면서 채점하는 진풍경이 벌어지곤 했다.

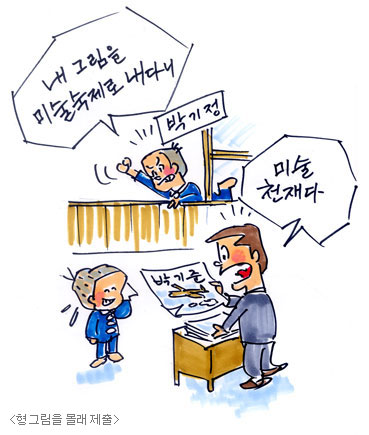

그런 어느 날 집에서 그림 한 장씩 그려 오라는 숙제가 주어졌다. 그림에는 별 소질이 없었던 나는 종이를 펼쳐놓고 한참동안 끙끙대고 있었는데, 문득 시원스레 창공을 날아가는 멋진 비행기 그림이 눈에 띄었다. 작은형 박기정이 그려놓은 것이었다. 옳다꾸나, 하고 나는 내 이름과 번호를 그 그림 뒤에 적어 제출해 버리고 말았다. 그리고 며칠 뒤 그 그림이 내 이름과 함께 교실 벽면에 전시되었을 때는 당황스러운 한편 적이 흥분하지 않을 수 없었다. 그림을 본 아이들이 연신 감탄사를 발하며 내게 미술박사라는 별명으로 불러댔던 것이다. 게다가 그 그림으로 인해 내가 미술부원으로 뽑히게 되었을 때는 나는 기쁨보다는 더럭 겁이 났다. 그렇다고 이제 와서 내가 그린 그림이 아니라고 밝힐 수도 없었다.

울며 겨자 먹기로 미술부를 따라 고궁이나 월미도에 수채화 물감을 싸들고 따라다녀야 하는 처지가 됐다. 그림 그릴 줄도 모르는 주제에 미술부원들 틈새에서 눈치를 봐가며 엉터리 그림을 그리고 있기란 정말 괴로운 일이었다. 따라서 집에 있을 때도 틈틈이 그림을 그리며 기초를 닦아나가지 않을 수 없게 되었다. 당시로선 드물게 훌륭한 전문 미술 선생님까지 있었으므로 그 분의 지도하에 열심히 그림 실력을 쌓아 가는 동안에 어느새 진짜 미술부원다운 모습으로 변해 있었던가 보았다.

작은 형 박기정은 워낙 그림에 재능이 있었는데다 평소에도 소설과 만화를 구입해서 다독하고 있어 나도 거기 편승하였다. 나중에 안 일이지만 작은형은 우리가 남하했을 때 베개 속에 고액권을 숨겨 두었는데, 그걸 몰래 빼내어서 다다미(돗자리처럼 엮어 만든 일본식 전통 바닥재료) 아래 숨겨 두고 필요할 때 조금씩 꺼내 쓰곤 하였다고 한다.

그 시절 인기 있던 소설이나 만화, 영화들은 일본의 압제 치하의 만행을 고발하는 반일소재를 위주로 한 것이 대부분이었다. 특히 일본군과 싸우는 독립군을 소재로 한 작품은 무조건 환영을 받았다. ‘유관순’ ‘안중근’ 같은 영화가 상영되었을 때는 예닐곱 번씩 기립박수를 받는 게 보통이었다.

당시 극장은 있었지만 극장에서 영화를 본다는 것은 많은 돈이 드는 고급 문화에 속했다. 그보다는 학교 운동장 등 공터를 빌려서 밤에 나무 기둥에 스크린을 세우고 영사기를 돌리는 가설극장이 일반적이었을 때로, 무슨 영화가 들어왔다 소문이 나면 변사가 앉은 스크린 앞쪽은 물론 뒤쪽에도 인파로 인산인해를 이루었다. 마치 비가 내리는 것 같은 낡은 흑백필름인데다 그것조차 자주 필름이 끊기는데다 콩나물시루처럼 끼어 앉아 봐야했기 때문에 불편하기 짝이 없었지만 영화를 본다는 즐거움만큼은 다른 무엇에도 비할 바가 없었다.

방학을 앞둔 어느 초여름, 등교하니 친구 하나가 우리 학교에서 ‘검사와 여선생’이라는 영화가 상영된다는 정보를 일러 주었다. 마음이 들떠 공부가 되지 않을 만큼 기쁜 소식이었다. 우리는 수업이 끝나자 약삭빠르게 청소당번을 자원, ‘007 제임스본드’를 방불케 하는 공짜로 영화보기 작전에 돌입했다. 청소는 하는둥 마는둥 해 두고, 평소 청소도구들을 보관해 두는 마루 밑 뚜껑을 열고 습기와 고약한 냄새로 가득 찬 지저분한 지하에 들어가 앉아서 분단원 모두가 숨을 죽이고 어서 어두워져 시간이 되길 기다리고 있었다. 너무 일찍 운동장에 접근했다간 영화상영반 감시원들에게 들킬 염려가 있기 때문에 어느 정도 사람들이 입장한 다음에야 나가야 했던 것이다.

장시간 마루 밑에 있었기 때문에 소변이 마려워진 나는 한 친구와 함께 발소리를 죽여 화장실로 갔는데 인기척을 느끼곤 기절할 정도로 놀랐다. 화장실 속에는 우리처럼 또 다른 공짜 손님들이 있었던 것이다.