웹툰의 소재는 어떻게 변이하고 있나?

장르처럼 느끼는 ‘~물’

언제부터인가 웹툰의 장르를 말할 때 ‘~물’이라는 용어를 붙이기 경향이 짙어졌다. ‘육아물’ ‘호러물’ ‘빙의물’ ‘환생물’ ‘BL물’ ‘GL물’ ‘학원물’ ‘좀비물’ ‘무협물’ ‘요괴물’ ‘에로물’ ‘이세계물’ ‘미션물’ ‘헌터물’ ‘기업물’ ‘직업물’ ‘악녀물’ ‘정치물’ ‘캐빨물’ ‘천재물’ ‘피폐물’ ‘계약물’ ‘회귀물’ ‘이혼물’ ‘퓨전물’ ‘이능력물’ ‘일상물’ ‘힐링물’ ‘오컬트물’ ‘팬픽물’ ‘히어로물’ ‘남녀역전물’ ‘순애물’ ‘차원이동물’ ‘기갑물’ ‘영지물’ 등이 그러하다. 사실 이러한 ‘~물’은 웹소설에서 장르를 구분할 때 먼저 그리고 빈번하게 사용되고 있다.

△ 네이버웹툰 장르별 작품 제시 화면

한편 비록 뒤에 ‘~물’의 수식어를 붙이지 않더라도 웹툰의 장르를 구분할 때 –조금씩 다르게 표현되기도 하지만- ‘병맛’ ‘이생망’ ‘현판’ ‘로판’ ‘로코’ ‘사판’ ‘서로판’ ‘사로’ ‘현로’ 등이 언급되기도 한다. 이들 단어는 ‘해시태그’나 ‘키워드’로 보이지만 마치 장르를 결정하는 기준처럼 인지되기도 한다. 이런 현상은 아날로그 미디어 시대와 달리, 디지털 미디어 시대에서 출판만화의 디지털 전환 콘텐츠로 탄생한 웹툰의 장르가 매우 복잡다단해졌고 디테일해졌다는 점을 방증한다.

그렇다면, 장르는 대체 무엇인가?

장르(Genre)는 종류, 유형, 양식을 뜻하는 프랑스어로 문학, 예술 분야에서 공통된 특징과 패턴, 그리고 스타일 더 나아가 작품의 정형화를 의미하는 이야기 형태를 말한다. 특히 현대 대중예술에서 수용자나 관객들의 즉각적인 반응과 서사구조에 대한 이해와 관심을 확인하기 위해서, 이야기의 내용적 측면에서 구분하는 양식이다.

한마디로 ‘장르는 예술작품이 갖고 있는 양식과 스타일을 정형화한 형태(format)다.’ 결국 다양한 예술작품을 형식적 혹은 내용적 측면으로 공통분모를 찾아 내서 카테고리화한 것이 장르인 셈이다. 사실, 지금처럼 장르를 체계적인 정리가 시작된 곳은 서사구조를 갖춘 문학보다 영상기술이 발달하면서 대중화되기 시작한 영화예술 분야에서다. 영화의 장르는 1910년대 무성영화에서 대두되기 시작해서, 1960년대 이후 영화산업이 발달하면서 다양한 영화의 장르 구분이 더욱 활성화되고 정립되었다.

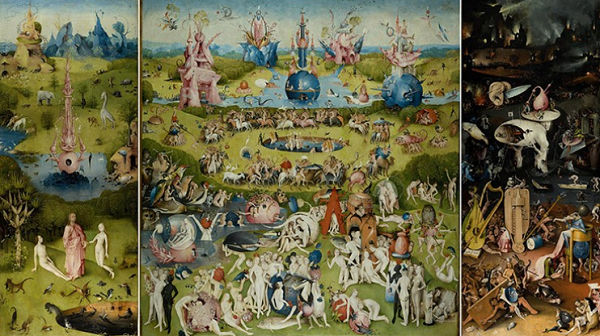

△ 히에로니무스 보스의 <쾌락의 정원> (1490~1500년 경)

물론, 미술사에서도 장르는 존재한다. 다만, 회화의 장르 구분은 회화적 기법과 상징적 의미를 분석하고 이해하면서, 표현양식과 화풍을 패턴화하면서 시작되었다. 15~16세기 중세 말과 근대 초기에는 네덜란드(플랑드르) 화가 히에로니무스 보스의 환상적인 종교화와 16세기 피터르 브뤼헐의 풍속화 등에서 초기 회화 장르의 특성을 보이기 시작하였다. 17세기 네덜란드와 프랑스에서 신흥 부르주아 자본가들이 다양한 미술품을 소장하면서, 다양한 소재로 그리는 회화 작품이 늘어남은 물론, 꽃이나 동물 등을 그리는 전문적인 화가가 등장하면서 조금씩 회화의 장르는 확대되었다.

그러다 18세기 프랑스 아카데미(샤를 르 브룅 등 궁정화가들에 의해)에서 회화의 양식과 교육을 체계화하는 교육적 작업을 하면서, 역사화, 풍경화, 정물화, 인물화, 종교화, 자화상 등으로 회화 장르는 정립화 및 체계화되었다. 18세기 말 이후 신고전주의, 인상주의, 입체주의, 사실주의, 초현실주의, 상징주의, 추상회화, 팝아트 등 다양한 회화 장르들이 탄생하면서 회화의 장르는 훨씬 다양해지게 된다.

그렇다면 웹툰의 장르는 왜 이렇게 복잡해졌나?

먼저, 영화와 만화의 장르 구분을 살펴볼 필요가 있다.

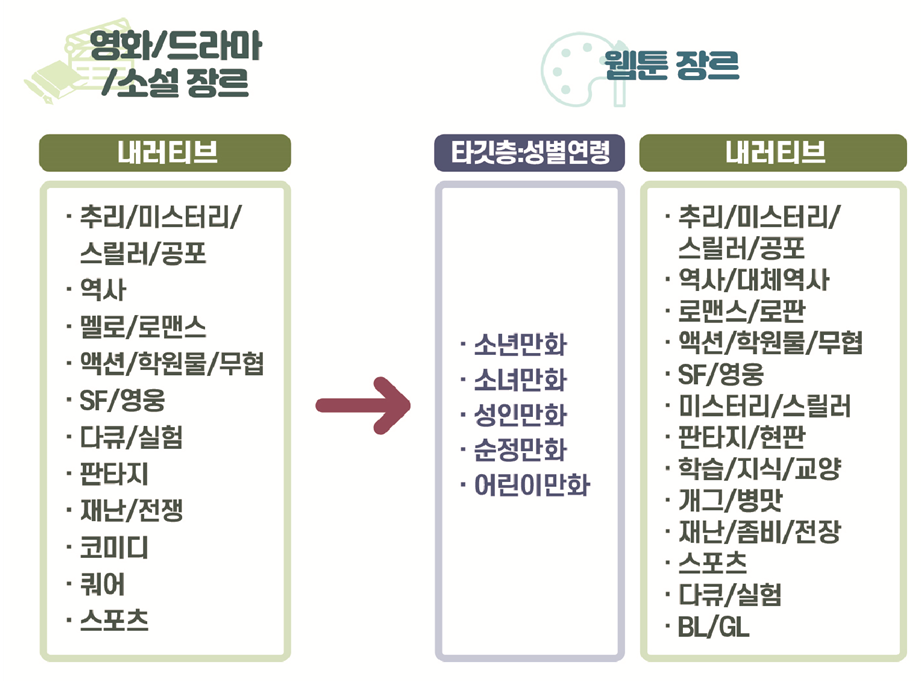

이 표는 영화/드라마/소설과 웹툰 각각의 장르를 정리한 것이다. 일반적으로 영화/드라마/소설에서 장르 구분의 기준은 내러티브가 된다. 반면, 웹툰에서 장르 구분은 내러티브와 함께, 타깃층(성별, 연령별)에 의해 결정된다. 성별로는 남성과 여성, 연령별로는 어린이, 청년층, 성인층으로 구분된다.

먼저, 타깃층 기준에서 소년/소녀만화라는 장르 구분은 사실 일본의 잡지만화 시스템에서 기인된 것이라고 할 수 있다. 여기서 소년소녀를 아우르는 어린이만화, 여성을 대상으로 한 순정만화, 성인 남성을 대상으로 한 성인만화로 정리된다.

한편, 내러티브 기준에서도 영화/드라마/소설의 장르보다 훨씬 더 다양한 장르들이 파생된다. 이런 관점에서 본다면, 웹툰에서 장르 구분은 그래픽이나 그림 양식의 표현기법적 관점의 회화적 특징과 내러티브나 연출적 관점의 영화의 미장센이 합쳐서 형성되었다.

하지만 최근 들어 웹툰의 장르는 그림의 표현양식(회화)이나 미장센(영화 연출)의 관점보다 내러티브(서사문학)의 전개 구조와 특성에 따라 분류/형성되는 경향이 짙어졌다. 그 이유는 무엇일까?

첫째, 웹툰은 –특히 한국 웹툰-은 연재형 디지털 미디어인 플랫폼에 연재되고 다양한 계층에 향유되고 소비되면서, 대중은 표현양식과 미장센의 연출미학보다는 이야기가 전달하는 구조와 재미에 더 관심을 갖게 되었다. 이런 현상은 모바일 디바이스의 작은 스크린으로 웹툰을 향유하는 미디어 소비 패턴에서 기인하기도 한다.

둘째, 디지털 미디어 환경에서 다양한 콘텐츠와의 컨버전스와 기술적 발달에 따른 복잡한 이미지의 구현 가능성이 웹툰 장르의 퓨전화를 더욱 가속화했다. 특히 웹툰은 트랜스 미디어 시대의 원천 콘텐츠 IP로 각광받으면서 스토리의 중요성이 더욱 부각되면서, 웹툰 장르의 퓨전화와 다양화가 더욱 두드러지게 된 것이다. 이런 현상에 견인차 역할을 한 콘텐츠가 다름 아닌 웹소설과 OTT 다.

텍스트 월드에서 콘텍스트 유니버스로의 확장

‘~물’은 출판만화의 소재나 설정을 설명할 때 활용되기도 했다. 하지만 1990년대 PC통신 문학에서 탄생하여 2010년대 중반 이후 본격적으로 급성장한 연재형 디지털 소설인 웹소설의 성공이 맞물리면서, 더 나아가 2017년 이후 웹소설의 웹툰화 작업물인 노블코믹스가 급증하면서 웹툰의 소재나 설정을 구분·분류할 때 공공연하게 언급되고 논의되고 활용되고 있다.

그렇다면, 과연 웹툰의 소재나 설정을 분석하기 위해서 언급되는 ‘~물’은 웹툰의 장르라고 정리할 수 있을까? 사실 이런 ‘~물’은 웹툰의 장르라고 이론화하기에는 아직도 만화 평론·학술계 내에서 여전히 논쟁의 여지가 많으며, 이론적 레퍼런스가 부족한 것이 현실이다.

△ <전지적 독자시점>, UMI/슬리피/싱숑 (출처_네이버웹툰)

그럼에도 불구하고, 2022년 6월 현재 전체 웹툰 작품수가 16,000편이 넘는 –사실, 이들 작품의 화를 계산하는 것은 거의 불가능할 정도다- 시점에서, 웹소설을 원작으로 한 웹툰 즉, 노블코믹스 작품수가 급증하는 시점에서, OTT 플랫폼들이 드라마로의 컨버전스에 가장 최적화되고 핫한 디지털 콘텐츠 IP로서 웹툰을 지목하고 웹툰 콘텐츠와의 연계사업에 환장하는 시점에서, ‘~물’은 다양한 이용자들의 향유와 재미를 유발하는 웹툰의 소재와 설정인 것은 자명한 사실이다. 그것이 만화/웹툰 관련 학계나 평론계 내에서 이론적 합의가 이뤄지지 않았다고 하더라도 말이다. 여전히 머리보다 발이 빠른 법이다.

결론적으로 솔직히 구구절절하게 웹툰의 소재는 무엇인가라고 설명하기보다, 앞서 머리말에 언급한 ‘~물’의 다양한 스펙트럼이 바로 지금 웹툰의 소재이며 하위 장르적 속성인 것은 명확하다. 결국 이제 웹툰은 서서히 그림과 연출보다 스토리와 소재, 그리고 설정이 더 중요한 ‘알레고리의 시대’를 맞이하고 있다. 그 이유는 트랜스 미디어 시대에서 웹툰은 웹툰 혼자만의 ‘텍스트 월드’를 넘어서 다른 디지털 콘텐츠와의 컨버전스를 이뤄 내야 하는 ‘콘텍스트 유니버스’로 확장되고 있기 때문이다.