한국 명랑만화의 계보를 이야기한다면, 1960년대에는 ‘꺼벙이’, ‘순악질’ 등으로 유명한 길창덕을 꼽을 수 있다. 그리고 1980년대에는 ‘둘리’, ‘오달자’ 등을 통해 여전히 수많은 팬들을 거느리고 있는 김수정이 있었다. 그렇다면, 그 사이 1970년대의 대표주자로 누구를 꼽을 수 있을까. 바로 신문수가 있었다.

“명랑만화는 작가가 직접 대사를 손으로 넣는 게 하나의 재미”

|

△ <로봇 찌빠> (신문수) 최근 [바다그림판]에서 4권으로 새롭게 복간되었다.(편집자 주)

|

그렇다고 해서, 신문수의 절정기가 1970년대였던 것만은 아니다. 지금도 회자되고 있는 <도깨비 감투>, <로봇 찌빠> 등과 같은 대표적인 작품들은 1980년대를 통해 잡지에 연재하면서 등장했던 만화들이다. 「소년중앙」, 「어깨동무」 등 어린이 잡지가 한창 인기몰이를 하고 있을 무렵, 그는 정통 명랑만화의 진수를 보여주면서 많은 어린이 독자들에게 꿈과 희망을 심어주었다.

1960년대 초에 데뷔했던 그는 최근까지도 꾸준하게 활동해오면서 거의 한시도 펜을 놓았던 적이 없다. 1972년부터 「소년한국일보」에 10년 넘게 <칠칠이의 모험>, <흥부놀부전>, <한양천리> 등을 연재했으며, 1982년부터 5년 넘게 「주간중앙」에 <신판 봉이 김선달>을 연재했다. 1985년부터는 「소년조선일보」에 <서울 손오공>, <날마다 웃는집>을, 1986년부터는 「주간만화」에 <옹녀전>을, 그리고 1990년부터는 「뉴스피플」에 <오리대행진>, 2002년부터 「강원일보」에 <펄렁이네 집> 등을 그야말로 쉴 틈 없이 연재해왔다. 이러한 연재작품들을 살펴보면 그는 특히 우리 고전에 대한 재해석을 통해 풍자와 해학이라는 만화의 가장 주요한 면모를 보여주면서 독자들에게 웃음을 선사했음을 알 수 있다. 그리고 그 바탕에 깔려 있는 만화에 대한 철학으로서 가장 중요한 것은 뭐니 뭐니 해도 역시 웃음이라는 사실임을 깨닫게 한다.

|

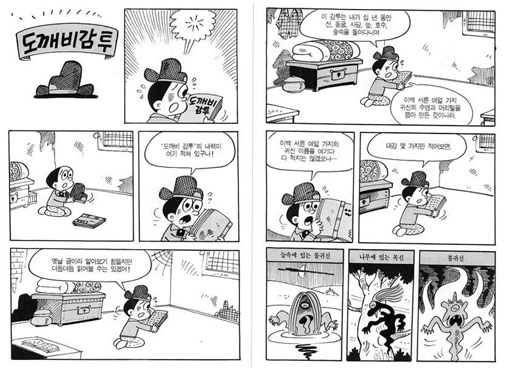

△ <도깨비 감투> (신문수) 中

|

때문에 그는 명랑만화에 있어서 중요한 것은 바로 끊임없는 아이디어에 있음을 이야기한다. “그 당시엔 명랑만화란 스토리가 중요한 게 아니고, 상황에서 보여 주는 표현 자체가 재미있는 것”이었다고 1960,70년대를 기억하는 그는 “그 좁은 무대에서 매일 하는 일이 똑같아지니까 지겨워서 ‘명랑모험’이라고 생각을 바꾸다 보니 우주여행을 떠나고, 오지 아프리카 탐험도 하고, 그러다 보니 스토리도 생겨난 것”이라고 전한다. 이렇게 태어난 것이 아직도 많은 이들의 기억 속에 남아 있는 <도깨비 감투>, <로봇 찌빠>이였던 것. 이처럼 좋은 작품, 재미있는 만화를 위해 끊임없이 노력해 온 그였기에 문하생 시스템에 대해 반대 의견을 내비친 바 있다. “내가 누군가를 내 밑에 두고서 키운다는 것은 나와 비슷한 모방품을 만드는 일밖에 안 되는 것”이라는 것이 그의 생각이다. 나아가 “작가들은 열심히 자기만의 뭔가를 찾기 위해서 노력을 해야 한다.”고 지적한다.

2002년부터 2004년까지 한국만화가협회 회장으로 활동하면서 우리 만화의 대중화와 만화가들의 권익을 위해 힘쓴 바 있다. 한편, 2004년 10월 28일부터 이듬해 4월 28일까지 장장 6개월 동안 청강문화산업대학 만화박물관에서 열렸던 개인전시회는 신문수 화백의 만화생활 40년이 바로 우리만화의 40년 역사로 고스란히 이어짐을 보여줬던 행사이기도 하다.

참고자료 : <계간만화>, <한국만화인명사전>, 한국만화가협회 홈페이지

2006년 9월 vol. 43호

글.

top