만화에 음악이 직접적으로 녹아드는 시대 (上) - 만화 속에 들어온 QR이라는 음악적 기술

만화와 음악은 어떻게 만나고 헤어질까. 이 질문을 하기 위해서는 만화가 음악을 어떻게 활용하고 있는지 확인해 볼 필요가 있고, 이 작업을 수행하기 위해서는 만화의 첫 장면을 응시해야 할 것 같다. 그래서 한국 최초의 네컷만화로 불리는 〈멍텅구리〉을 읽어볼 생각이다. 식민지 시기 상당히 오랜 시간 신문에 연재된 이 텍스트를 모두 점검할 수는 없겠지만, ‘음악(소리)’과 관련해 소략하지만 한편 정도를 확인해 볼 생각이다. 그리고 내가 ‘음악’이라는 단어를 사용했지만, 엄격히 따지면 이 작품에서 활용되는 소리는 ‘음악’이라기 보다는 본능적인 ‘소리’나 ‘효과음’에 가깝다. 하지만 이러한 요소들은 다양한 감각을 제공해 준다는 점에서 독자들에게 직접 들려줄 수 없는 ‘소리’를 만화가들이 어떻게 텍스트에 녹여내는지 묻는 것이기에 값지다.

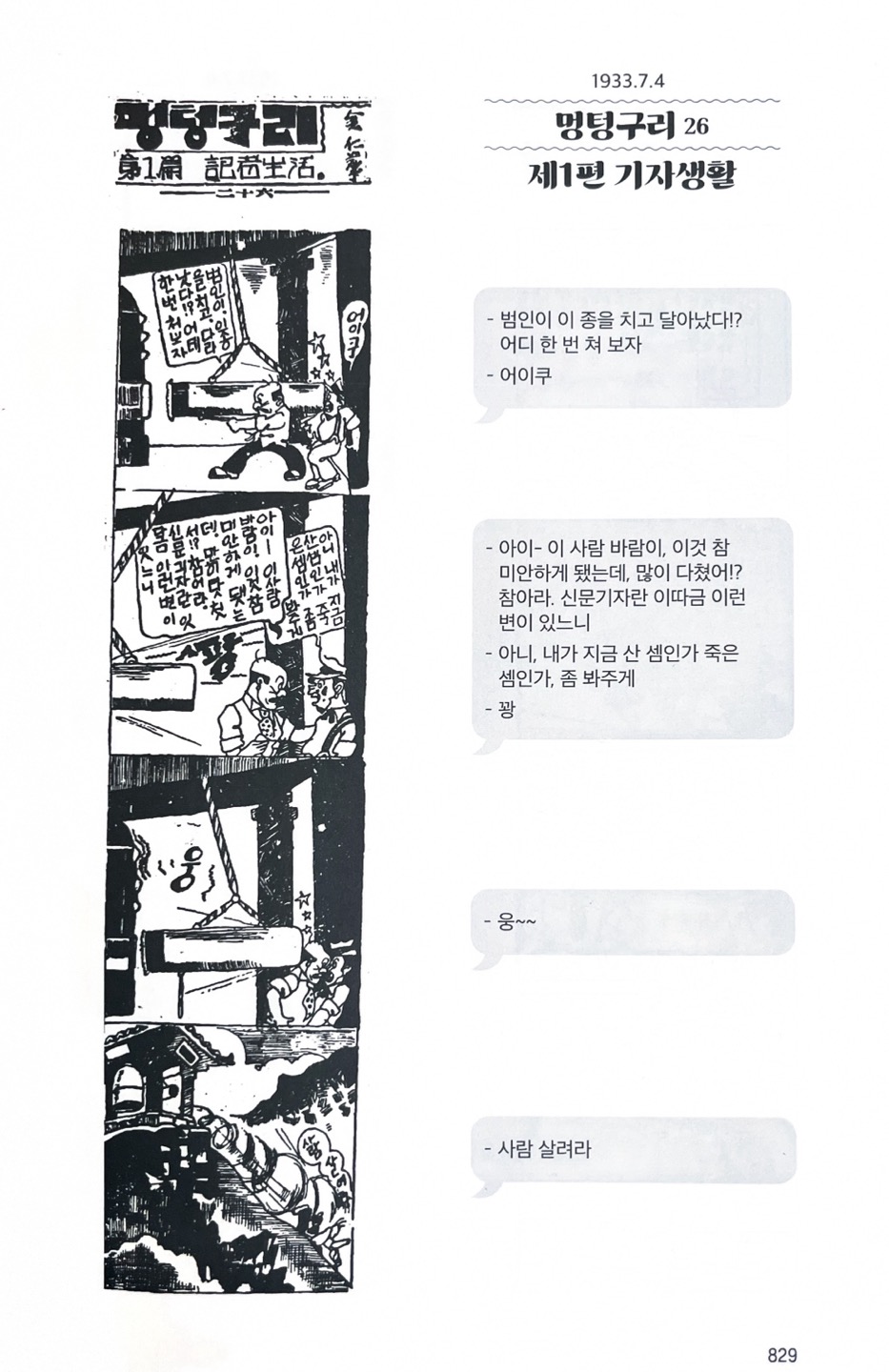

△ 출판사 ‘더숲’에서 출간된 ‘멍텅구리’ 모음집 『멍텅구리』 829쪽.

위의 텍스트는 1933년 7월 4일 《모던 생활》에 수록된 멍텅구리 ‘제1편 기자 생활’ 26화이다. 이 네 컷 만화는 신문기자의 고충을 담는다. 기사를 써야 하는 신문기자들은 객관적인 사실을 보도하고 파악하기 위해 범인이 했던 행위가 무엇인지 직접 경험하려고 한다. 범인이 종을 치고 도망쳤다는 사실을 인지하고 언덕 위에 설치된 범종(梵鐘)을 쳐본다. 타종(打鐘) 행위를 통해 범인이 계획했던 의도를 온전히 파악하기 위함이다. 그런데 이 과정에서 엉뚱한 장면이 펼쳐진다. 종을 치는 기자와 범인의 행위를 궁금해하는 동료가 모두 타종 행위를 하다가 어리석게 부상(?)을 입기 때문이다. 현실에서 이런 일이 발생한다면 안타까운 사건이겠지만, 만화에서 벌어지는 일이니 똑똑지 못한 기자들의 생활을 우스꽝스럽게 연출한 것이겠다.

그 당시의 독자들은 이런 장면을 보면서 웃음을 참지 못했을 것이다. 주변의 상황을 파악하지 못하는 엉뚱한 존재로 생각하고 이런 인물을 통해 즐거움을 만끽할 수 있다. 때로는 풍자의 형식으로 접근할 수도 있다. 그런데 이 글에서는 이런 재미있는 장면을 강조하기 위함이 아니다. 오히려 중요한 것은 연출된 웃음 자체보다도 능동적으로 만화가가 ‘소리’에 무게를 실었다는 행위 자체일 것이다. 그러니까 주인공들이 당목(撞木)에 맞는 순간과 당목에 맞아 언덕 아래로 굴러떨어지는 순간에 만화가가 ‘소리’를 의도적으로 활용한 것에 관심을 가져야 한다.

“어이쿠”라는 목소리, 타종 행위로 인해 “꽝”이라고 들리는 소리, 범종에 부딪혀 밀려난 당목에 맞는 행위, 언덕 아래로 떨어지면서 “사람 살려”라는 목소리가 이 네 컷 만화에 모두 유기적으로 공존하는 것이다. 이 소리는 이 글에서 다루는 ‘음악’적인 요소와 거리가 있을 수 있으나 원시적인 ‘효과음’을 오래전 만화가들이 자신의 작품에서 사용하고 있다는 점은 기억해 둘 필요가 있다. 음악이 무엇이냐는 질문에 자연이 아닌 인공적인 소리라는 입장(롤랑 마뉘엘과 나디아 타그린 초대 손님인 자크 이베르의 대담에서 자연의 바람소리나 졸졸졸 흐르는 시냇물 소리가 음악이 될 수 있다는 나디아 타른에 대답에 롤랑 마뉘엘은 자연은 음악과는 다소 거리가 멀다는 입장을 적는다. “음악의 구성 요소는 있으니 어떤 음악을 기약하고 있긴 하겠죠. 하지만 그 기약이 실현되려면 구성 요소들이 질서를 갖추어야 할 테지요. 그 요소들이 제 힘으로 그렇게 될 순 없고요. 음악은 자연 현상이 아닙니다. 인간의 산물이죠. 예술이라고요.”(롤랑 마뉘엘, 「우리는 왜 음악을 하는가?」, 『음악의 기쁨-음악의 요소들』(2판), 이세진 옮김, 2021, 11쪽.))에 귀를 기울인다면 이런 효과음은 능동적인 음악이 아니더라도 최소한 작가의 의도가 반영된 소리(음악)의 형태라고 진단할 수 있다.

그렇다면 만화에서 자주 등장하는 이 소리를 동시대 만화가들은 어떻게 이해하고 활용할까. 이 질문이 흥미로운 것은 만화의 진보를 논하는 것을 넘어 만화에서 활용되는 ‘소리’와 ‘음악’이 어떻게 변주되고 확장되는지 고민해 볼 수 있는 장이 될 수도 있기 때문이다. 무엇보다도 동시대에 펼쳐지는 만화의 흐름과도 함께 생각해 볼 수 있는 여지를 제공한다. 물론, 이 글에서는 만화에서 활용되는 소리와 음악의 계보를 모두 명징하게 논하지는 못할 것이다. 그러나 맛보기 정도 이야기해 볼 수 있을 것 같다.

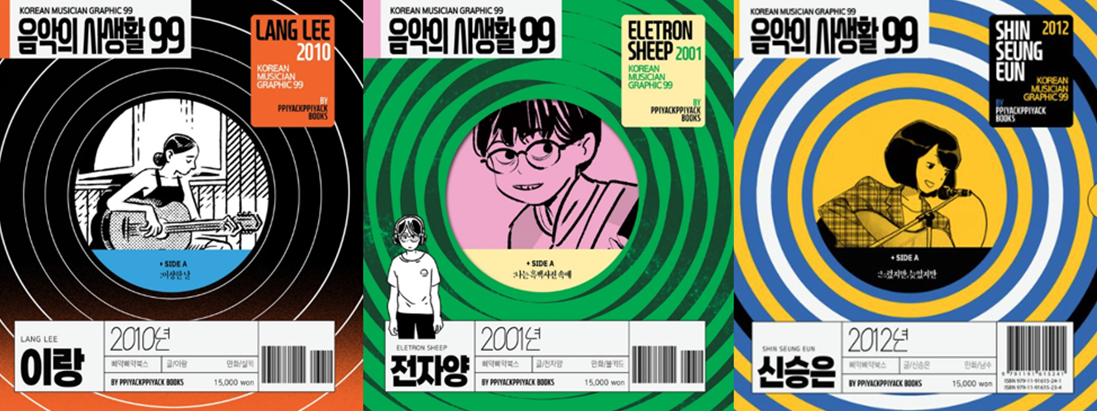

△ 삐약삐약 출판사에서 출간한 『음악의 사생활』 시리즈 이랑, 전자양, 신승은 편의 표지

만화가들이 하는 일은 다양하다. 자신의 이야기를 토대로 작품을 꾸밀 수 있고, 만화가 회화와는 거리가 있다고 하더라도 그림을 그리는 사람들이기 때문에 그림을 필요로 하는 소비자들에게 자신의 재능을 팔거나 나누는 일도 가능하다. 출간되는 책의 표지를 제작해 주거나 누구나 알기 쉽게 접근할 수 있는 만화의 특성을 활용해 어려운 책의 내용을 간단명료하게 재구성할 수도 있다. 어떤 이들은 ‘멍텅구리’를 연출한 만화가들처럼 네 컷 만화로 동시대의 부조리를 담아내는 일을 하기도 하겠다.

이처럼 다양한 영역에서 만화는 사용되고 활용된다. 만화가들의 이런 재능 중 으뜸인 것은 다른 장르와 마찬가지로 누군가의 삶을 대신 살아보는 것(‘되기’)이다. 정말로 다른 사람의 삶을 살아보는 것은 아니더라도 만화의 형식으로 누군가의 삶을 그려낼 순 있다. 음악과 관련해 최근에 출간된 〈음악의 사생활〉 시리즈가 그렇다. 이 시리즈는 음악가 신승은(남수), 이랑(실키), 전자양(불키드)의 작가탄생 서사를 다룬다. 이 작품 중 인터뷰의 형식으로 만화가들이 가끔 등장(이랑(글), 실키(만화), 「음악가와 만화가의 인터뷰(이랑×실키)」, 『음악의 사생활』,2024, 88~111쪽.)해 호흡하기도 하지만, 이 책 자체의 본연적인 의도는 만화가들이 음악가들의 삶을 대신 이야기해주는 역할이다. 만화가들이 자신의 표정을 전면적으로 드러내는 것이 아니라, 음악가들의 자료와 정보를 취합하고 참고해 한 편의 이야기로 재구성한 것이다. 이 과정에서 자연스럽게 만화가들의 예술적 성향과 습관이 반영되겠지만, ‘만화’나 만화가에 관한 이야기는 표면에 드러날 수 없다. 이러한 측면에서 앞에서 질문한 ‘만화’와 ‘음악’의 만남은 ‘만화의 형식’으로 ‘음악의 요소’를 어떻게 담아내는지에 대한 물음으로 우리를 데려다준다. 즉, 만화가가 음악가를 소개하는 과정에서 음악이 어떻게 만화에 침입하는지 직접적으로 확인해 줄 수 있게 한다.

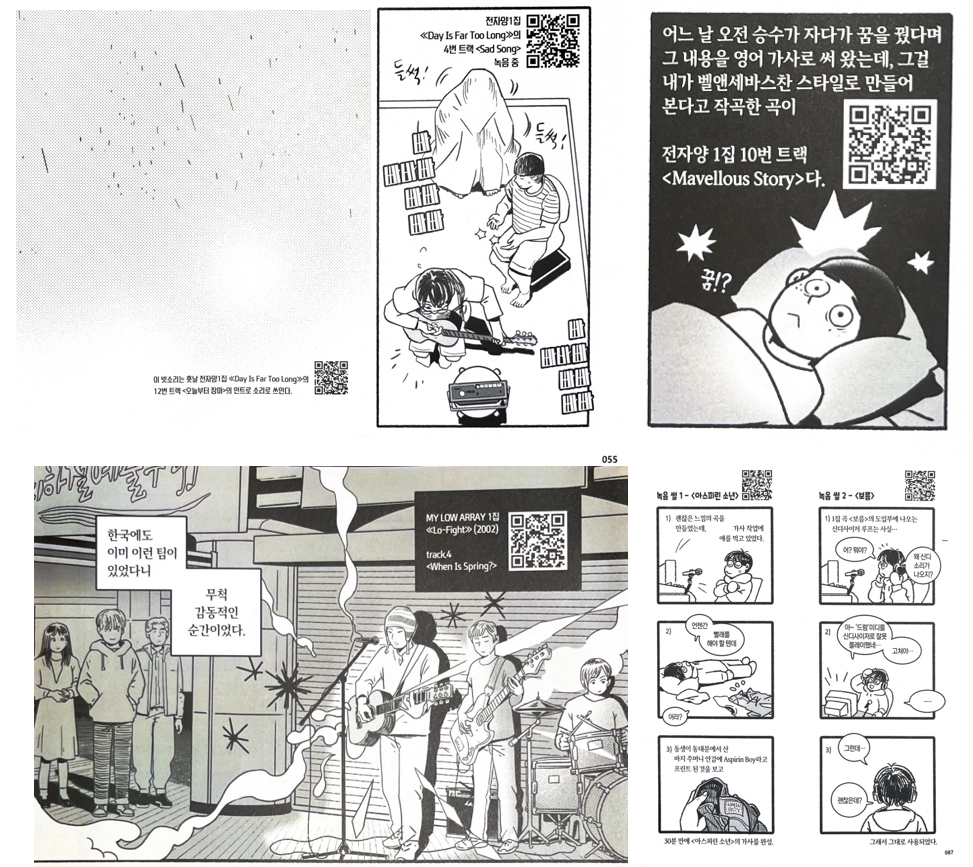

예를 들어, 만화가 불키드가 맡은 음악가 『전자양』 편은 독자가 만화책을 읽는 과정에서 손쉽게 음악가의 음악적 스타일을 짐작할 수 있게 한다. 1980년생인 그는 2001년에 첫 번째 앨범 《Day Is Far Too Long》을 발매한 후, 군대에 가게 된다. 불키드는 어린 시절 전자양이 음악에 관심을 두게 된 사연과 대학 시절 어떤 음악을 하게 되었는지, 첫 번째 앨범이 어떤 과정을 거쳐 발매하게 되었는지에 대한 전 과정을 만화의 형식으로 쫓는다. 하지만 이 과정이 단순하지 않은 것은 음악가가 어떤 과정을 거쳐 자신의 첫 앨범을 탄생시키게 되었는지 그 과정을 서사적인 측면으로만 이야기하지 않는다는 점이다. 청각이 부각 된 음악의 형식으로도 훌륭하게 담아낸다. 이는 특별한 방식이 동원되었다기보다는 현대의 기술력이 작용했다. QR(Quick Response)이라는 시스템을 이용해 QR코드와 전자양의 음악을 직접적으로 연결한 것이다. 이러한 시스템이 국내에 처음 소개되었을 때는 획기적인 방식이었지만, 요즘은 다양한 영역에서 적극적으로 사용되고 있으니 특별하다고는 볼 수 없다. 만화에서 직접 들을 수 없는 청각의 요소가 기재되었다는 점에서는 중요하다.

즉, 이 텍스트의 의도가 음악가의 첫 번째 앨범이 어떻게 탄생하게 되었는지에 대해 그려내는 것이라는 점에서, 단순히 만화로만 그 과정을 연출해 내는 것이 아니라 직접 음악의 영역까지도 온전히 담아내 독자들과 소통한다는 점은 관심을 가져야 한다. 이는 만화가 종이책으로 읽히지 않는 시대에 종이로 만화책을 읽을 수밖에 없는 하나의 방법을 고안해 준다. 그 이유는 만화책이 만화책으로 존재하는 것을 넘어 앨범의 형태를 갖추었기 때문이다. 독자들은 이 텍스트를 읽으면서 QR코드를 통해 음악(유튜브)을 능동적으로 감상하게 되는데 이런 일련의 과정 자체가 앨범 속에 숨겨진 음악가의 음악을 앨범의 형식으로 직접 듣는 것과 무관하지 않다는 사실이 값진 것이다. 나아가 만화가 단순히 일차원적인 그림의 영역에서 독자들의 상상력에 의존하는 것이 아니라, 동시대의 신기술을 적절히 활용해 더욱 풍성하게 만화를 연출할 수 있다는 점도 눈여겨봐야 한다. 이는 만화의 진보를 논하는 것과 무관하지 않다.

그렇다면 이 텍스트를 읽지 않은 독자들은 궁금해할 것이다. 만화가 음악을 활용한다고 했을 때, 어떤 노래를 소환할 수 있는지 말이다. 이 질문에 대한 답변은 텍스트 밖이 아닌 안에 있으므로 독자들에게 직접 텍스트를 읽어볼 것을 추천한다. 만화책을 직접 읽어보는 것만큼 만화 속 음악의 구체성을 온전히 느끼는 방법은 없다. 하지만 이 글에서 다뤄지고 있는 텍스트를 아직 읽지 않은 독자들을 위해 『전자양』 편에서 사용된 음악의 형식을 인용해 보려고 한다. 독자들이 잊지 말아야 할 것은 『신승은』, 『이랑』 편에서도 이와 비슷한 형식으로 만화 텍스트가 음악을 활용한다는 사실이다. 편의상 이 글에서는 『전자양』 편을 확인해 보고자 한다.

△ 삐약삐약 출판사에서 출간한 『음악의 사생활』 시리즈 ‘전자양’ 편에서는 25쪽, 55쪽, 58쪽, 73쪽, 87쪽, 88쪽 등에서

만화책에서 QR코드가 어떻게 활용되고 있는지는 위의 인용문에서 표시된 것에서 알 수 있다. 전자양의 음악이 어떤 과정을 거쳐 만들어졌는지 독자들은 ‘스마트폰’만 있으면 손쉽게 다가갈 수 있다. 독자들은 칸과 칸으로 연출된 만화책을 읽는 과정에서 “전자양의 1집 《Day Is Far Too Long》의 12번 트랙 〈오늘부터 장마〉의 인트로 소리”를 직접 들을 수 있고, 같은 앨범의 4번 트랙 〈Sad Song〉을 들을 수 있고, 전자양의 친구인 승수(전자양은 대학 시절 돈이 없어 ‘팬진(fanzine)’을 만들게 된다. 이유는 다양한 음악을 듣기 위해서다. 모임의 구성원들은 자신이 좋아하는 음악을 소개하고 들으면서 음악적 지식을 확장 시킬 수 있었다. 이때 전자양은 승수와 만나 급속도로 친해진다.)가 꿈을 꾼 가사 내용을 “밸엔세바스찬 스타일”로 만든 10번 트랙의 노래 〈Mavellous Story〉를 들을 수 있고, 전자양과 승수가 밴드 공연장에서 듣고 놀랐던 음악가 ‘MU LOW ARRAY’의 1집 《Lo-Fight》(2002)의 4번 트랙 〈When Is Spring?〉을 들을 수도 있고, 전자양의 〈아스피린 소년〉, 〈보름〉, 〈해파리의 잠가루비〉 등을 유튜브를 통해 직접 들을 수 있다. 그리고 이러한 추세는 앞으로 계속해서 다양한 방식으로 증가할 것으로 보인다. 그 이유는 만화가 단순히 만화에서 멈추는 것이 아니라, 새로운 기술과 협업하는 과정에서 독자들의 감각은 자연스럽게 고급화될 수밖에 없기 때문이다. 아이스크림의 단맛을 조촐하게 즐기고 느끼는 것에서 서른여섯 가지 다양한 단맛을 즐기는 것은 다르다. 동시대 만화의 감각도 다르지 않다. 독자들 역시도 이런 새로운 형식의 만화를 탐닉했으니, 더 새롭거나 농도 깊은 아이스크림을 찾을 확률이 높다.

△ 만화가 아닌 다른 장르에서도 QR은 능동적으로 활용된다. 문학동인 ‘공통점’의 책 『활자낭독공간』

어느 순간 만화는 하나의 독립적인 장르로만 멈추지 않게 되었다. 그런데 여기서 우리가 한 가지 기억해야 할 것은 이러한 현상이 ‘만화’라는 장르 하나에만 작동되는 것이 아니라는 점이다. 활자 언어 예술이라는 부르는 시(詩)의 영역에서도 이런 실험들은 지속해서 이뤄지고 있다. 가령, 문학동인 ‘공통점’의 경우는 『활자낭독공간』이라는 텍스트를 통해 엄격한 언어 예술이라고 불리는 시(詩)마저도 동시대의 첨단 기술과 호흡할 수 있다는 것을 보여준다.

작가가 초청되어 시를 낭송하는 북 토크나 시낭송 대회가 아니라면 시는 독자들이 직접 읽고 상상하는 장르다. 하지만 이 책은 QR코드를 활용해 시인의 목소리와 텍스트를 직접 연결해 현장감을 증폭시킨다. 그러니까 앞서 다루었던 음악의 사생활 시리즈처럼 독자가 상상해 대상에 닿기보다는, 작가의 목소리를 직접 들을 수 있게 의도한 것이다. 이와 같은 방식이 장점인지 단점인지는 이 시점에서 확신할 수 없지만, 다양한 장르들이 독립된 하나의 물질로 존재하기보다는 다양한 영역과 영향을 주고받으며 흔적을 묻히고 있다는 사실은 흥미로워 보인다.

기술로 인한 만화의 장단점을 논하기 전에 이와 같은 만화의 변화를 만화가들은 능동적으로 활용할 필요가 있을 것이다. 아니, 적극적으로 이런 실험을 이행하여야 한다. 그러나 여기서 중요한 것은 동시대의 흐름이 존재하더라도 무작정 시류를 쫓아가서는 안 된다는 것이다. 만화의 힘은 태생부터 그림과 말풍선으로 이뤄진 예술이다. 평면에 펼쳐진 테스트를 보고 ‘상상’하는 장르이다. 그러니 상상하려는 의지가 점점 줄어드는 현상을 긍정적으로만 볼 수 없다. 결국은 창작자의 선택이겠지만, 자신이 말하고 싶은 것을 어떻게 전달하고 싶은지 고민해 볼 필요가 있다는 말이다. 그럴 때, 기술의 활용은 더욱 값지게 펼쳐질 것이다. 일류(一流, 어떤 방면에서 첫째가는 지위나 부류.)가 되지는 못하더라도 아류(亞流, 문학예술, 학문에서 독창성이 없이 모방하는 일이나 그렇게 한 것. 또는 그런 사람)가 되어서는 안 된다. 차라리 삼류(三流, 어떤 방면에서 가장 낮은 지위나 부류)가 되는 것이 예술가에게는 이득이다. 그는 적어도 누군가의 것을 훔쳐서 자신의 것처럼 흉내 내지는 않기 때문이다. 밴드 부활 김태원의 말이다.