앰제트의 맛

때는 바야흐로 서기 이천 년. 드디어 빛을 발한 ‘뽕짝’의 신 이 박사는 일렉트릭 기반의 사이키델릭함으로 소리 세계의 지평을 넓히면서 독자적인 영역을 형성, ‘정통’이라 여겨지는 장르들의 시선을 아랑곳 않으며 가요계의 신선한 ‘신바람’을 일으킨다.

그 이후. ‘스크린의 철학자’ 크리스토퍼 놀란은 속도와 중력에 따라 시간이 다르게 흐른다는 아인슈타인의 상대성 이론을 영화에 접목, 명작 <인터스텔라>를 만들어 과학SF를 흥미롭게 조명하여 ‘물리’라는 말만 들어도 머리가 아픈 사람들에게 과학의 즐거움을 선사하는 쾌거를 이루고.

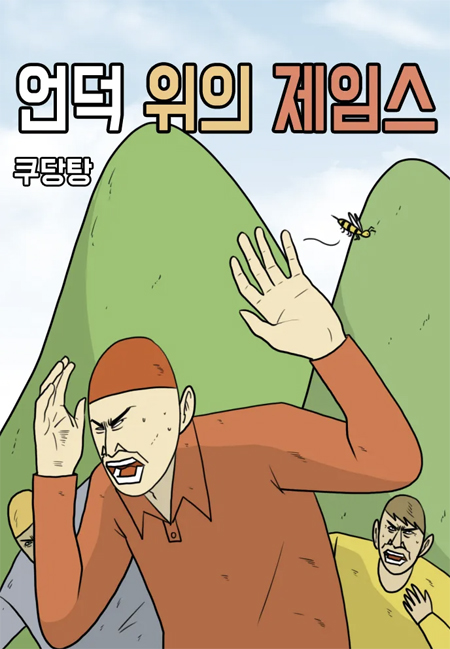

이만한 음악적 신바람과 영화적 상상력이 융합된 시너지가 마침내 웹툰으로 유입되는데. 그리 축적된 창조적 시류의 흐름을 온몸으로 받들어 그 옛날 묘청의 ‘서경천도운동’보다 급진적이며 최수운의 ‘동학’보다 혁명적인 기운으로 혜성처럼 나타난 이가 있으니, ‘미지와의 조우’가 있었을까. 지상의 이름을 버리고 등장한 그의 이름은 쿠당탕. 이 일차원적인 성명으로 만든 작품이 바로 <언덕 위의 제임스>다.

2016년. 다중우주와 평행이론을 배경으로 시작된 <언위제>는 일백 회까지는 대결 구도(각 회 사이에 접점이 없는 옴니버스) 형식의 단편적인 이야기로 진행되었지만, 현재는 장편 형식의 에피소드로 사이클을 바꿔 한층 더 진화된 ‘병맛’과 ‘언어유희’를 자아내고 있다. 그중에서도 ‘황순원의 소나기’를 드립한 ‘황순옥의 손아귀’는 쿠당탕의 정수가 담겨있다 해도 과언이 아닌데, 확장성을 가진 황순옥 시리즈는 작가의 폭넓은 유머 감각이 유감없이 발휘된 최고작으로 손꼽힌다. 이러한 <언위제>는 한때 ‘짤태식’의 <금수친구들>과 함께 병맛 웹툰의 한 축을 담당하기도 했으나, 올해 초 금수친구들이 완결되는 바람에 홀로 외로이 ‘이세계’를 책임지고 있다.

<언위제>는 구조적으로 too much에서 불거지는 덧셈의 미학을 자랑한다. 작가는 한 인터뷰에서 말한다. “눈에 보이는 대로, 생각나는 대로 단어들을 계속 파고들어 전에 기록해두었지만 무언가 부족해서 그리지 못했던 소재와 융합하여 하나의 에피소드를 만든다.” 다시 말해 상황에 상황을 더하고 반전에 반전을 더해 에피소드를 극한으로 끌어올리는 방식인데, 31화를 보자. 제임스와 그의 아들 제습기가 살고 있는 집에 갑자기 도둑이 들어온다. 그들은 도둑을 때려잡고 119에 신고하여 도둑은 소방관에게 잡혀가지만 다른 도둑이 또 들어오자 그들은 도둑을 때려잡아 집 밖으로 던져버린다. 그러다가 누군가 또다시 현관문을 열고 들어오고, 이번엔 제임스와 아들이 도망친다. 우리는 그제야 제임스와 그의 아들 제습기가 집주인이 아닌 도둑이었다는 것을 알아챈다.

독자들은 처음에 제임스가 도둑을 신고할 때 경찰서가 아닌 119소방서에 신고하는 장면에 첫 번째 병맛을 느끼고, 마지막에 제임스와 제습기 부자가 집주인이 아닌 도둑이었다는 것에 정신이 흐려지는 두 번째 병맛을 느낀 후, 그들 역시 도둑들이라 경찰서에 신고를 못 한 것임을, 스크롤을 다시 위로 올리면서 세 번째 ‘뽕맛’에 취해 쓰러지고 만다. 이와 같이 작품의 전반적인 내용이 뒤늦게 이해되도록 설정하여 웃음을 자아내는 스타일이 투 머치에서 불거지는 덧셈의 미학이자 ‘앰제트(MZ)의 맛’이다.

1. ‘제임스’를 기다리며

물론 앰제트라고 반드시 같은 작품을 보고 동일한 공감을 하진 않는다. 앰제트의 ‘범위’가 너무 넓은 측면도 있지만, 제각각 견해가 다를 가능성이 있기 때문이다. 그렇다고 개개인의 병맛 취향까지 고려하며 작품을 만들 의무나 여유는 없다.

사무엘 베케트의 희곡 <고도를 기다리며>는 ‘고도’란 사람을 기다리는 사람들의 이야기다. 한 나무 아래서 블라디미르와 에스트라는 매일 고도를 기다리지만 고도는 오지 않는다. 그러던 중 포조와 럭키라는 인물이 나타났다 사라지고, 다시 한 소년이 나타나 오늘 고도가 오지 않는다고 전달하며 사라진다. 다음 날 어김없이 고조를 기다리는 그들 앞에 포조는 눈이 멀고, 럭키는 벙어리가 되어 나타났다가 어제처럼 사라지고, 또다시 소년이 나타나 오늘도 고도는 오지 않는다며 전달하고 떠난다.

작품은 이처럼 세상은 누군가, 또는 ‘무언가’를 기다리는 사람들과, 그 누군가가 누군지, 그 무언가가 무엇인지 관심도 없는 사람들, 또 그런 그들을 지켜보는 사람들이 있음을 역설할 뿐이다. 마찬가지로 <언위제>를 보고 깊은 사유를 찾을 필요는 없다. 제임스를 기다리는 사람들과, 그 제임스가 누군지 관심도 없는 사람들, 또 그들을 지켜보는 사람들이 있을 뿐이다. 이것이 진정한 병맛의 덕목이며 그들만의 ‘상도’인 것이다.

2. 출구 없는 전략, 벼랑 끝 전술

중요한 건 블랙홀의 깊이를 가늠할 수 없는 것처럼 <언위제>의 깊이도 무궁무진하다는 점이다. 등장인물만 보더라도 제임스를 능가할 황순옥이란 캐릭터가 등장할 것이라 가늠한 이가 과연 있었겠는가. 우리는 그저 묵묵히 지켜봐 주면 된다. 제임스와 황순옥에 버금가는 제3의 캐릭터가 어느 순간에 나타날 것인지 말이다. 어차피 ‘언덕 위의 제임스’의 시간은 거꾸로 갈 것이며 화이트홀이 없는 이 작품은 영원히 끝나지 않을 테니.

그래서 <언위제>엔 출구 전략이 필요 없다. 늘 에피소드가 벼랑 끝 전술을 달리고 있기에, 제임스를 위한 제임스의 우주만이 존재하기에. 그럼에도 저 ‘이기적인’ 우주를 경험하고 싶다면 탐독하시길 바란다. 그의 집념은 단언하건대 역사에 기록될지니.

아, 이제는 나도 ‘한계가 체력’이다. 어차피 사는 인생 그냥 웃으며 살리라. 이것저것 가릴 계제 없이 제임스를 보며. 웃는 이에게 제임스가 웃음을 더해줄 것이고, 마지막에 웃는 자가 진정, 이세계의 ‘주인’일지니.