예술은 ‘발명(증명)’인가, ‘발견’인가.

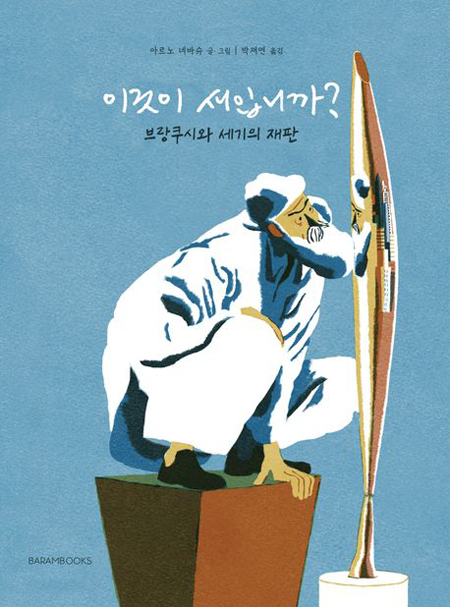

△ <이것이 새입니까?〉 표지

예술은 ‘발명(증명)’인가. ‘발견’인가. 최근 바람북스에서 출간된 〈이것은 새입니까?〉(바람북스, 2024)에서는 예술은 발견일 수 있으나, ‘발명’에 가깝다고 말한다. 그러니까 예술은 특별한 것이 아니라 새롭게 생각해서 만들어내는 행위와 관련이 있다는 것이다. 하지만 새롭게 만들어내기가 어디 쉽겠는가. 발명이 단순한 발명으로 끝나는가. 간단치 않다. 새로운 것을 만들어 낼 수는 있어도 동시대 사람들에게 설득하는 일은 다른 문제이다. 새로운 것은 늘 기존의 관성과 부딪친다는 점에서 낡은 것과 싸워야 한다. 과거의 것을 낡은 것으로 치부할 필요는 없지만, 과거의 관성은 새로운 것을 쉽게 용납하지 않게 한다. 창작자에게는 익숙한 것이겠지만, 타인들에게는 낮선 대상일 뿐이다.. 그래서 창작자의 고뇌와 도전은 이번 생애에서 쓸모없는 것이 된다.

이런 맥락에서 최근에 출간된 아르노 네바슈의 그래픽 노블 〈이것이 새입니까?〉는 예술이 어떻게 발명되는지 그 순간을 잘 담아 놓았다. 예술가 콩스탕탱 브랑쿠시(1876~1957)가 1926년~1927년에 겪었던 재판을 통해 예술이 어떻게 발명되는지를 다루었다. 배경 설명을 위해 이 텍스트를 번역한 박재연의 ‘옮긴이의 말’을 일부를 인용하자면 “1926년 10월 21일, 브랑쿠시의 〈공간 속의 새〉가 뉴욕항에 도착했을 때, 미국 세관은 이를 ‘예술 작품’이 아닌 ‘실용적인 물건(주방 용품 혹은 병원 용품)’으로 분류하고 무려 40%의 관세를 부과했다. 1922년 관세법 이후 예술 작품은 무관세로 수입될 수 있었지만, 일반 물품에는 높은 관세가 부과되었다. 당황하고 분노한 브랑쿠시와 작품 소장자인 에드워드 스타이켄은 소송을 제기했고, 1927년 10월 3일부터 4일까지 뉴욕 세관법원에서 “브랑쿠시 대 미국 Brancusi v. United States” 사건에 대한 세기의 재판이 진행되었다.”는 것이다. 그러니까 브랑쿠시의 예술 작품 〈공간 속의 새〉가 실용적인 물건으로 취급되었고, 예술가는 모든 것을 걸고 만든 자신의 작품이 교환 가능한 ‘물품’으로 취급된다는 사실에 자존심이 상했다. 따라서 창작자는 어떤 방식이든지 자신의 작품을 실용 물품이 아닌 예술 작품임을 증명해야 했다. 이 과정은 자연스럽게 예술의 ‘발명’ 과정을 담는다.

△ 〈이것이 새입니까?〉 42쪽.

창의적이고 독특한 예술은 시대의 무의식과 맞서 ‘증명’해야 한다. 이 과정은 험난하다는 점에서 ‘증명’의 과정이 쉽지 않음을 독자들에게 전달한다. 최근에 번역 출간된 래리 샤이너의 〈예술의 발명〉(바다출판사, 2023)이 학문적인 입장에서 이런 주제를 문자 언어로 담아냈다면 오늘 소개하고 있는 이 작품은 브랑쿠시의 예술품 〈공간 속의 새〉를 통해 예술의 ‘발명’ 과정을 만화의 형식으로 담아 놓았다. 따라서 독자들은 예술이 어떤 방식으로 ‘발명’되는지 이 텍스트를 통해 어렵지 않게 확인할 수 있다. 몇 달 전에 어느 한 만화가와의 인터뷰에서 만화의 가장 큰 장점이 무엇이냐고 물었을 때, 그는 내게 ‘프로파간다(propaganda)’라고 말했다. 한마디로 선전 선동이 만화의 가장 큰 장점이라는 것이다. 생각해 보니 만화는 작가의 의도를 정리 정돈해 간략하게 보여준다는 점에서 누구에게나 쉽게 다가갈 수 있다는 생각이 들었다. 전달이 쉽다는 것은 장단점이 있을 테지만, 〈이것은 새입니까?〉은 친절한 언어로 예술의 ‘발명’ 과정을 친절하게 담아낸다는 점에서 의미가 있다. 그렇다면 부랑쿠시는 무엇을 증명하려고 했을까. 예술가와 장인의 차이는 무엇인가, 복제 가능한 작품인가 그렇지 않은 작품인가, 미적 쾌감을 주는 작품은 예술 작품인가 그렇지 않은가, 사물을 온전히 재현한 작품이 아닌데 특정 작품을 재현했다고 볼 수 있을까. 작품의 제목이 창작물의 내용을 있는 그대로 나타내야 하는가, 등의 질문에 맞서 자신의 작품은 ‘예술 작품’임을 증명하는 과정이 이 만화의 핵심이다. 그리고 이런 질문은 과거의 이야기로 끝나는 것이 아니라, 동시대의 예술적 풍경을 응시하게 만든다. 브랑쿠시의 예술 작품을 예술 작품이 아니라고 말하는 사람들에게 맞서 예술이라고 증명하는 과정은 당대의 젊은 작가들에게도 그대로 적용되는 것이다. 따라서 기존의 방식과는 다른 ‘차이’를 생성하고 싶은 창작자들의 경우는 어떤 방식이든지 동시대의 예술적 ‘잣대’와 씨름해야 한다. 이런 맥락에서도 이 작품은 눈여겨볼 필요가 있다.