영상적 상상력의 윤리적 단편, 조성환의 <재생력>

『재생력』, 조성환

1. 영상적 상상력: 예측 불가능성

그래픽노블은 일반 웹툰이나 단행본 만화보다 서사성에 집중하고 있다는 특성이 있어서, 만화를 가볍게 즐기는 관점에서는 읽기 힘들다. 말 그대로 노블(novel)이다. 더 나아가 일반 단행본과 달리 보통 단권으로 끝나기에 내용이 함축적으로 들어가 있으며, 그림체 또한 계속 읽히게 하기 위해 깔끔한 선과 일반적인 컷신을 가진 만화들과 달리, 개성 있는 선과 그림체, 여러 연출적인 컷신을 활용한다. 다만, 대부분 단행본으로 유통되는 만큼 인터넷으로 보는 웹툰이 지배적인 우리나라 만화 시장에서는 별로 힘을 쓰지 못하는 분야이기도 하다. 그렇지만 만화 카페나 전자책 매장을 둘러보면 흥미로운 표지의 책들이 들어올 때가 있는데, <재생력>이 바로 그러하다. 물론 책 표지에 적힌 추천사를 좋아하는 것은 아니지만, 여러 배우와 감독들의 언급이 많은 독자들의 눈에 띌 듯하다.

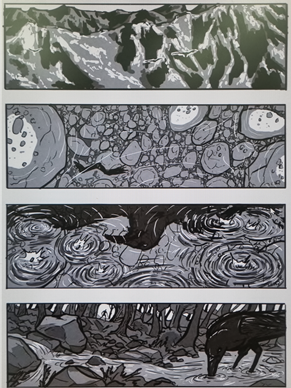

<재생력>의 이야기는 인간의 신체를 개조하는, 더 나아가 인간을 창조하려는 오명준에게 청부 살인마가 찾아오는 이야기다. 작품의 다양한 흥미로운 점 중 하나는 만화를 영화처럼 표현한다는 것이다. 기존 웹툰이 불필요한 장면은 최대한 빼고 필요한 장면만 넣는 것과 달리, 불필요해 보이는 장면이 장면 전환 시마다 삽입되는 인서트 컷(Insert Cut)이 나타난다. 오명준이 '머리'가 다리를 잃고 오자 이를 수술해 줄 때 산으로 넘어가고 비가 떨어지는 연출은, '머리'가 '메리'를 구하다 몸을 잃었을 때 수술할 때도 비슷하게 비가 떨어지는 연출로 이어진다. 이러한 인서트 컷뿐만 아니라 화면 밖 목소리를 활용하는 오프 스크린(Off Screen) 또한 작품의 주요한 특징이다. 청부 살인마가 청부 여성을 처리하는 장면을 롱샷(Long Shot)으로 잡고 그것을 목격한 주민들의 목소리를 오프 스크린으로 잡거나, 박 교수가 오명준의 실험 결과물인 '머리'가 있을 것이라고 예상하는 장면을 오프 스크린으로 잡는 장면은 발화자에 초점을 맞추는 것이 아닌 대화의 대상에 초점을 맞춤으로써 작품의 핵심 서사를 짚어낸다. 이러한 영화적 연출을 통해 작품은 통제할 수 있는 것들과 통제할 수 없는 것들을 보여준다.

<그림1> 장면 전환 연출

2. 불가능의 가능성

주요 인물들은 통제할 수 없던 것들을 통제 안으로 끌어오기 위해 노력한다. 오명준이 머리와 메리의 진화 과정을 통제하기 위해 기록하고 수술하며, 박 교수는 통제를 잃은 자신의 다리를 다시 통제하기 위해 오명준의 실험 결과를 이용하고자 한다. 청부 살인마는 잃어버린 여성의 시체를 찾기 위해 주변 상황을 통제한다. 통제는 사실 예측 불가능하다. 변수는 예측할 수 없기에 변수다. 오명준은 머리와 메리가 신체를 교체할 수 있게 하는 것을 넘어 진짜 인간처럼 사고하고 행동하면서도 자신의 명령을 듣게 유도한다. 그러나 메리가 머리를 공격하는 것을 예측하지 못했고, 머리가 밖에 나가서 다리가 뭉개지는 것을 예측하지 못했으며, 머리가 메리를 구하는 것도, 메리가 부서진 머리의 몸을 들고 오는 것도 예측하지 못한다. 진화는 예측 불가능한 방향으로 이루어진다. 오명준은 머리와 메리의 예측 불가능성을 더욱 키운다. 번식과 보육, 창조주가 만든 피조물들끼리 다시 피조물을 만드는, 피조물 간의 상호 작용을 통한 재생산을 유도한다. 즉, 머리와 메리는 죽은 것에서 다시 살아난 재생(再生)이기도 하면서 재생산(再生産)이기도 한 것이다.

<재생력>이라는 제목은 사실 모호하다. 오명준의 수술을 통해 죽은 사람이 되살아나는 것이기에 0에서 다시 1이 되는 것이 재생인지는 판단하기 힘들다. 0에서 1이 가능한 순간, 1에서 2도 가능하며 3도 가능하기에 인간의 생명은 모호해진다. 더 나아가 0에서 1을 만드는 것이 아닌 1끼리 조합하여 2가 되는 것도 가능하다. 오명준이 머리와 메리를 만들어 번식과 보육의 영역까지 들어선 순간 인간의 창조물이 다시 생식을 하는 신화적인 상황이 나타난다. 이 번식과 보육의 예측 불가능성은 다시 가늠할 수 있는 방향성으로 나아간다.

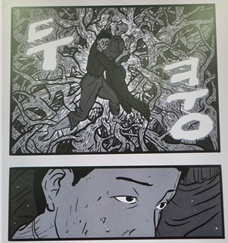

<그림2> 머리가 메리의 심장소리를 들음 <그림3> 머리와 메리의 정서적 상호작용

머리와 메리는 상호 작용하며 서로를 소중히 여긴다. 머리와 메리의 첫 상호 작용은 먹을 것을 빼앗긴 것에 의한 본능적인 다툼이었지만, 머리는 메리의 심장 소리를 듣고 특정한 감정을 느낀다. 살아있는 것에 대한 감정을 느낀 머리는 오명준의 명령 이상으로 메리를 보호하고자 한다. 오명준은 머리가 특별한 감정을 느낀 것을 안면 근육의 변화를 통해 인지한다. 유아적이고 본능적인 감정에서 남을 위할 줄 아는 생각이 곧 감정으로, 표정으로 드러나는 것이다. 이후 메리가 자고 있는 곳 옆으로 머리가 눕고, 메리가 옆에 누운 머리를 보고 머리의 옆에 눕는 것은 서로에 대한 감정이 더 크게 발생한다는 것을 의미한다.

머리가 꾸는 고양이 꿈은 생명에 대한 머리의 관점이 조금씩 달라지는 것을 의미한다. 생명을 구해야 한다는 머리의 사고방식은 심장이 뛰는 존재를 구해야 한다는 생각으로 이어진다. 자신이 심장 소리를 들었다면 그 사람은 구해야 하는 사람이다. 그래서 메리는 구해야 하는 사람이다. 그래서 머리는 청부 살인마에게서 메리를 구한다. 누구의 명령이 아닌 자의로.

3. 다시 가능성의 영역으로

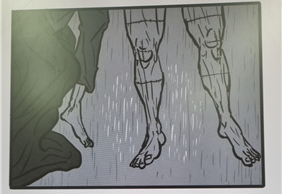

청부 살인마가 오명준을 죽여서 오명준이 원하던 그 생명과 죽음을 통제하는 과정의 끝은 보지 못한다. 오명준의 실험 결과를 얻은 박 교수가 일부 다시 결과를 복원한다는 뒷내용이 나오지만, 그런 새로운 가능성보다는 새로 태어난 것이나 마찬가지였던 머리가 메리와 어떤 아기를 구해 실험실을 탈출하여 새로운 삶을 살아가는 장면이, 피조물이 창조주의 통제에서 벗어나 본인만의 가능성의 영역을 들어선 것이 더 주목할 만하다.

메리를 구하고 메리의 심장 소리를 들으려고 한 이후의 장면은 나오지 않고 신생아를 안고 슈퍼마켓에서 음식을 사는 머리만 나오기에 메리가 살아있는지, 신생아는 머리와 메리 사이의 아이인지는 열린 가능성으로 남아있다. 예측 불가능성은 곧 자유의 가능성이다. 누군가는 통제하고 가능성을 제한하지만, 누군가는 여전히 통제에서 벗어나 가능성을 연다. 가능성은 예측할 수 있어서 가능성이 아니라 예측할 수 없기에 가능성이다. 그리고 그 가능성은 일방향이 아닌 양방향의 상호작용을 통해 나타난다. 머리는 비록 성인의 형태로 아담이 되어 빚어졌지만, 상호작용을 통해 어린아이가 아닌 성인으로 나아가는 과정을 스스로 학습하는 것이다.