요즘 ‘감성 카페’로 불리는 카페에 가면 흔히 볼 수 있는 식물이 있다. 넓고 반짝거리는 잎이 잎맥을 따라 찢어진 식물 몬스테라이다. 이 식물의 이름은 이상하다는 뜻을 가진 라틴어 ‘monstrum’에서 유래했다고 하는데 처음엔 그렇지 않다가 스스로 자신의 잎을 찢는 식물이라니 가히 이상하지 않은가? 이렇게 몬스테라가 본인 스스로 잎 모양을 변화시키는 데에는 생명과 직결된 이유가 있다. 이 식물의 넓은 잎은 광합성을 하기에 아주 적합하다. 그러나 이 잎은 양날의 검처럼 자신의 넓은 잎으로 인해 아래쪽의 잎에는 햇빛이 도달하지 못하는 한계를 가진다. 햇빛에 대한 결핍으로 몬스테라는 스스로 잎을 갈기갈기 찢어야 했다. 이러한 발전은 단순히 식물에만 해당하는 이야기가 아니다. 생명체에게 있어 결핍은 어떤 행동을 위한 하나의 원인으로 작용한다. 결핍은 다양한 원인을 통해서 유발되는데 자크라캉은 결핍 상태를 욕망 주체가 대상을 통해 만족하지 못한 것으로 파악하지만 주체의 욕망을 충족시킬 대상 자체가 결여된 상태 역시 박탈로 이해하는 입장도 있다. <더 복서>의 주인공들도 저마다 각자의 결핍을 가지고 있는 인물들이다. 이 인물들은 복싱이라는 소재를 통해 자신들의 틈을 메우고자 한다.

현재까지 주인공으로 대두되어왔던 '유'는 인간의 한계를 넘어선 괴물로 그려졌다. 그리고 흔히 주인공이 맞닥뜨리는 역경을 넘어오는 듯 보였다. 그러나 작가는 32화 '저마다의 이야기'를 통해 노련하게 이야기의 가닥을 정리하며 영재와 백산을 주인공으로 남기고 유를 최고 빌런으로 만든다. 유가 최고 빌런이었다는 관점에서 바라보면 지금까지 유는 상대 선수에게 역경, 시련, 고난이다. 즉 주인공은 유를 통해 스스로 결핍을 확인한다. <더 복서>의 캐릭터들은 이 결핍으로 인해 의식적 혹은 무의식적으로 자신의 삶을 꾸려나간다. 이번 비평에서는 아직 많은 이야기가 전개되지 않은 주인공 영재를 제외하고 또 한 명의 주인공인 백산과 라이트급 세계 챔피언 장 피에르를 중심으로 그들이 유를 통해 확인하게 된 결핍과 그 결핍이 각자의 삶의 방향성에 남긴 영향을 살펴볼 것이다. 또 더 나아가 작가가 이러한 결핍 서사를 구성 단계에서 어떻게 풀어냈는지를 살피며 <더 복서>가 현재 웹툰 산업에서 갖는 의미를 논하고자 한다.

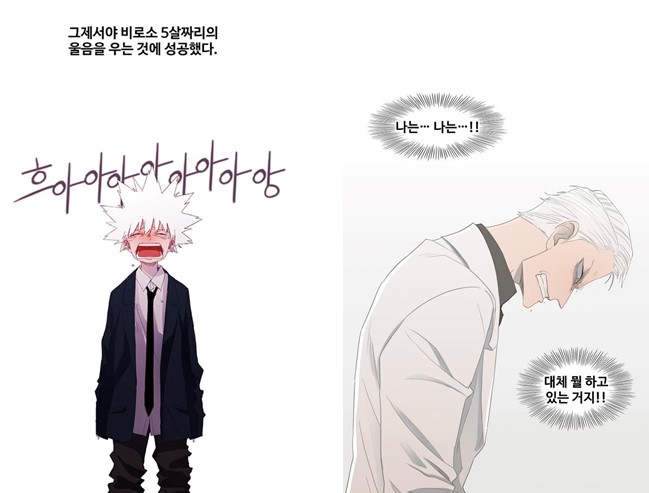

백산은 천재로 불리는 인물로 무패의 스트리트 파이터다. 그는 자신을 스스로 선택받은 인간으로 생각한다. 이는 결핍이 없는 충족이다. 그러나 자신이 괴롭히던 유로부터 힘과 전반적인 피지컬의 차이를 깨닫는다. 그리고 끝내 “그제서야 비로소 5살짜리의 울음을 우는 것에 성공”한 것으로 백산이 갖게 된 심리를 묘사한다. 이때 백산의 울음을 5살짜리의 울음으로 굉장히 섬세하고 재미있게 묘사하였는데 ‘울음’이라는 것은 결핍이 유발한 행동이다. 영유아기부터 아이들은 스스로 불만족을 표현하기 위해 가장 쉽고 상대로부터 즉각적인 반응을 끌어낼 수 있는 ‘울음’을 하나의 의사소통 수단으로 이용해왔다. 마침내 5살 아이처럼 울게 됨으로써 백산에게도 결여된 욕구가 생겼다는 것을 의미한다. 그런 백산은 자신의 캐릭터에 충실하게 결핍 상태를 받아들이지 못해 복싱을 그만두고 폭력 조직의 조직원이 되어 결핍 상태를 회피한다. 이 결핍은 해소되지 못했기에 유가 프로 복서로 데뷔한 후, 유의 경기를 볼 때마다 백산은 주체할 수 없는 분노를 느끼며 무차별적인 폭행으로 응어리를 표출한다.

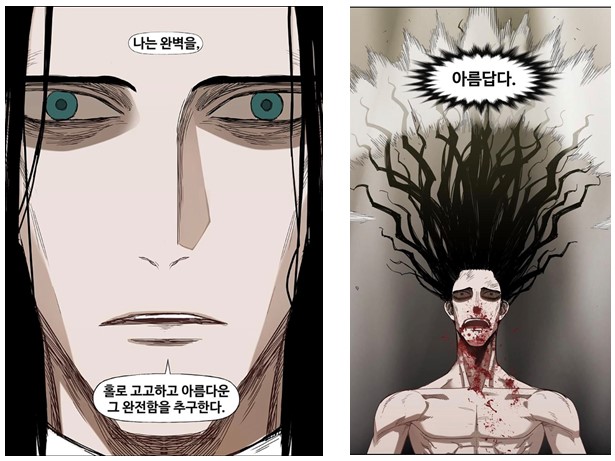

쟝 피에르는 어릴 적 가정불화를 통해 부모로부터 버려지면서 인간의 불완전성을 깨닫는다. 그리고 완전에서 인간 존재의 이유를 찾는다. 즉 쟝은 완전한 인간만이 존재 이유를 갖는다 여기고 있다. 그러나 절대 다다를 수 없는 이상과 현실의 괴리로 인해 쟝은 존재 자체로 결여되어 있다. 이 결핍은 쟝이 10년이라는 시간 동안 라이트급 챔피언에 머물 수 있는 원동력이 된다. 그러나 본인 이상으로 완벽한 선수의 부재와 인간이 갖는 한계성으로 인하여 쟝은 자신의 위치를 유지할 뿐 그 이상의 단계로 나아갈 수는 없었다. 이때 인간의 경지를 뛰어넘은 인간 유의 등장은 장으로 하여금 완전과 불완전의 경계를 더욱 명확하게 인지하게 한다. 또 완전으로 나아갈 가능성을 확인하게 한다. 그 후 쟝은 완전에 대한 경외감으로 유와의 대결을 준비하며 자신을 벼랑 끝까지 몰아내고 ‘칫솔을 통해 치아의 모양이 손끝으로 느껴’질 만큼의 동물적인 감각을 깨운다. 그러나 지금까지는 보여주지 않았던 자신만의 방식으로 경기를 진행하는 유에게 K.O 당하고 다시 한번 자신의 한계를 깨닫는다. 이때 쟝은 자신의 결핍에 대한 열망을 완벽함에 대한 광기로 전이시키며 유의 제물로 완벽함에 관한 간접적인 카타르시스에 도달하고자 하는 것으로 보인다.

이렇듯 백산과 쟝 피에르는 유를 통해 각자 자신의 힘의 한계를 깨달았다. 그 한계는 곧 백산에게는 열등감을 쟝에게는 경외감을 심어준다. 그리고 이들은 선택을 통해 자신의 감정을 표출한다. 작가는 이들 외에도 유와의 대결을 통해 인간 군상의 모습을 보여준다. 누군가는 고난 앞에 도전도 하지 않고 지레 겁먹고 도망가고 누군가는 그 결과와 상관없이 맞서 싸운다. 또 누군가는 자신만의 방식을 만든다. 이는 현실 세계를 그대로 투영하여 보여주는 것 같다. 우리는 모두 알게 모르게 채워지지 않은 결핍이 있는 존재이지 않은가. 이렇듯 자신의 결핍 상황을 깨닫고 세계와 대결하는 서사는 우리가 흔히 알고 있는 영웅 서사와 그 맥을 같이하는 것으로 보인다. 독자들은 자신과는 다른 무적의 유를 응원하며 쾌감을 느끼는 한편 그의 상대 역에는 더 깊이 몰입하여 공감하고 애정을 갖는다. 이러한 인기는 <더 복서>가 네이버 목요 웹툰 중 상위에 랭크 되어 있는 것을 통해서 확인할 수 있을뿐더러 많은 독자가 유의 상대 역에 대한 이해와 애정이 어린 시선을 담은 댓글을 남기는 것을 통해서도 확인할 수 있었다. 아주 오랜 시간 군중에게 소비되어오던 영웅 서사가 여전히 현대의 독자에게 매력적으로 재구성될 수 있음을 보여준다.

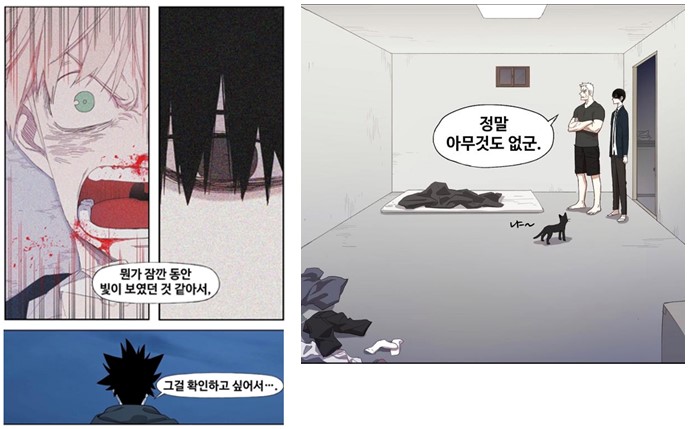

한편 먼치킨 유형의 캐릭터가 승승장구하는 웹툰 판에서 어쩌면 구식이라 불릴 수 있는 영웅 유형의 캐릭터가 나오는 이야기가 독자들에게 호소력을 갖게 된 데에는 작가가 먼치킨 캐릭터를 보는 색다른 시선을 하나의 원인으로 꼽을 수 있을 것이다. 앞서 이야기했듯이 이 웹툰의 주인공처럼 보였던 ‘유’는 먼치킨으로 괴물로 불리는 인물이다. 만약 여기서 작가가 계속해서 유를 주인공으로 스토리를 끌고 나갔다면 <더 복서>역시 단순한 먼치킨물에 지나지 않았을 것이다. 그러나 작가는 그를 주인공이 아닌 빌런의 자리에 위치시키고 이야기 전개를 위해 소비되는 것처럼 보였던 영재와 백산을 주인공 자리로 끌어올렸다. 먼치킨 탈을 쓴 영웅 서사이다. 그러나 이 웹툰에는 기존 영웅 서사에 꼭 있어야 할 완벽한 악이 없다. 유의 불우했던 가정환경을 단편적으로 서술한다든지 복싱을 통해 스스로 빛을 찾고자 하는 등 유에게 서사를 입히며 K의 욕망을 위해 링에 오르는 유의 행동에 타당성을 부여한다. 사실 빌런 이야기는 이미 영화계에서 흥행을 입증했는데 이미 두터운 팬덤을 보유하고 있던 빌런 조커의 이야기를 담은 영화 ‘조커’의 흥행이 그 예이다. 많은 관람자는 조커가 처했던 현실에 안타까움을 느끼며 그가 빌런이 된 현실을 이해하는 듯한 반응을 보였다. 이는 절대 악은 없다는 소비자 인식을 간파한 스토리 텔링의 승리이다. 이 점을 작가가 인지하고 있었는지는 알 수 없지만, 절대적인 힘으로 주인공들이 전혀 이길 수 없을 것처럼 보이는 빌런 유를 독자들이 사랑하는 것은 이미 예견된 결과일 수 있다.

<더 복서>는 독자들이 좋아할 모든 요소를 넣은 올인원 선물 상자다. 혹자는 이미 유행이 지나버렸다고 할 수 있는 요소를 작가는 노련한 구성력으로 또다시 인기의 중심으로 가져왔다. 이를 통해 우리는 독자들에게 영웅 서사가 여전히 호소력을 갖고 있음을 확인하였다. 이런 것들은 이미 오랜 시간 동안 다양한 이야기의 소재로 새롭고 참신한 것은 아니었다. 창작자라면 언제나 새롭고 전에 없던 무언가를 만들어내기 위한 고통을 이해할 것이다. 그러나 최근 웹툰 산업이 엄청난 호황을 누리며 작가들과 그들의 작품들이 물밀듯 쏟아져 들어오는 지금, 우리가 고민할 것은 새로운 음식 레시피가 아니라 그 음식을 어떻게 담아낼지 아닐까?